翟光寶正在制作古琴。

翟光寶(中)正在向游客展示古琴彈奏。

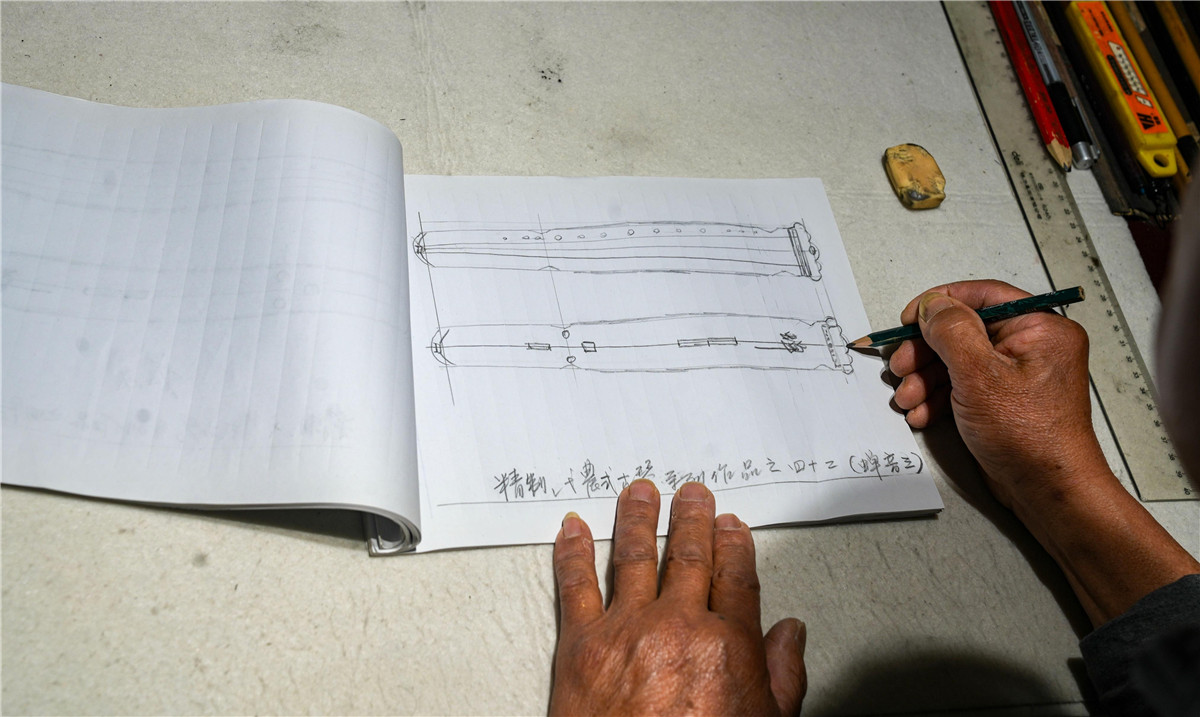

翟光寶在編寫弋農(nóng)古琴斫制工藝方面的書籍。

翟光寶和他的古琴研學基地。

6月3日清晨,蕪湖市灣沚區(qū)紅楊鎮(zhèn)西河古鎮(zhèn)的粉墻黛瓦在氤氳水汽中若隱若現(xiàn)。漁癡琴堂的雕花木窗內(nèi),弋農(nóng)古琴傳承人翟光寶輕撫七弦,三百年的古法斫琴技藝與六百載的古鎮(zhèn)風韻在琴聲中交織。

翟光寶是弋農(nóng)古琴斫制工藝的第四代傳承人,也是安徽省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目“弋農(nóng)古琴斫制工藝”傳承人。

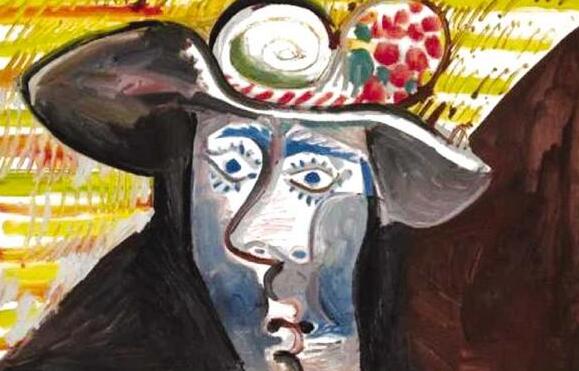

“古琴”又稱瑤琴、玉琴、七弦琴等,至今已有3000多年的歷史。古琴音域?qū)拸V、音色深沉、余音悠遠,琴意得之于弦外,深受文人雅士喜愛。“我家祖籍是涇縣桃花潭,后來輾轉(zhuǎn)來到灣沚紅楊鎮(zhèn),爺爺、父親在日常修建、修復古建筑之余,還擅長制作古琴。我親手制作第一床古琴,是在1983年高中畢業(yè)后。”今年63歲的翟光寶回憶道。古琴有50多種型制,弋農(nóng)古琴是其中一種,又稱“百衲琴”,始創(chuàng)于唐代,經(jīng)過選材出形、挖槽腹、合琴裹布、上鹿角灰胎、打磨試音、上大漆、上弦試音等一百多道工序,精雕細琢斫制而成。

古琴的選材十分考究,全部采用天然材料,需要百年以上的老木頭,翟光寶每年都要花費大量精力尋找老木頭。誰家維修老房子,翟光寶一聽說就要趕到現(xiàn)場,每尋來一段老木頭都如獲至寶。古琴的制作僅面板和底板的拼合即需九十多道工序,制作工藝復雜。“面板上,支撐琴弦的叫作‘岳山’,和琴弦有高山流水之意;面板呈弧形,底板為平,代表‘天圓地方’。”翟光寶娓娓道來。

四十余年里,翟光寶將自己的心血融入到了古琴斫制的每一個環(huán)節(jié),總共制作了二百多床古琴,也將自己對生活的感悟融進了每床古琴。

翟光寶帶有4個弟子,有的已經(jīng)出師。兒子、孫子都掌握了弋農(nóng)古琴斫制工藝,尤其是孫子特別喜愛斫琴,一有空就來幫忙,讓他感到十分欣慰。翟光寶最近正忙著編寫弋農(nóng)古琴斫制工藝方面的書籍。“現(xiàn)在來研學的學生很多,有很多孩子喜愛古琴藝術,我也希望古琴藝術能走進學校,讓這門手工技藝更好地傳承和發(fā)展下去。”翟光寶對弋農(nóng)古琴斫制工藝的未來滿懷信心。

(本報記者 李博 本報通訊員 張致林 攝影報道)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們