摘要:

為響應國家文化傳承與鄉村振興戰略,西北大學“墨香傳承實踐隊”于2025年7月14日至7月19日,赴安徽省宣城市績溪縣開展為期6天的“三下鄉”社會實踐活動。實踐團隊以“調研徽墨現狀、助力文化振興”為核心,通過實地走訪、問卷調研、深度訪談以及文創設計等形式,圍繞徽墨制作技藝、產業發展、文化創意、及青年傳承等議題展開調研。報告梳理了績溪徽墨傳承的成效與困境,結合青年大學生視角提出針對性建議,為推動徽墨文化可持續傳承發展提供一些參考。

一、實踐背景與意義

(一)實踐背景

1.徽墨傳承人斷層:團隊走訪上莊鎮旭龍莊園,徽墨廠核心技術工人年齡平均在50歲以上(特別是從事墨模雕刻的老師已經不到10人,最年輕僅43歲),近年來招收到的學徒人數也較少。

產業生存危機:徽墨產品類型單一,市面上又多是仿古的圖案缺少新意,不足以吸引更多人群去購買,主要依賴愛好書法繪畫的客戶群體。直播轉化率低下,大部分直播間人數只有個位數,又或者直播間的人數與購買率不成正比。

鄉村文化認同危機:青年人口的流失,上莊鎮60%青壯年外出務工,在村莊里遇見的老人雖然一直居住在這里,但是對徽墨的了解僅僅是知道有這么一個東西,很少使用、接觸徽墨。在采訪中遇到的年輕人雖然在徽墨廠打過工,但也僅是知道徽墨的部分工藝。

(二)實踐意義

1.文化意義:采訪非遺傳承人,與墨廠核心匠人了解徽墨的理念與藝術,近距離觀察徽墨的制作并用相機記錄,為后期宣傳視頻的剪輯提供大量豐富的材料,記錄徽墨的制作流程也為數字化保存非遺提供了支持。

2.經濟意義:推動鄉村振興,大學生進入徽墨廠實地考察、采訪,為徽墨行業的發展提供新的思路,為鄉村發展注入活力。此外也為其他徽墨廠的發展提供可借鑒的經驗與啟示。

3.教育意義:深化家國情懷教育,通過 “捶墨十萬次” 的體悟式勞動,培養 “工匠精神”認同,讓隊員反思“快節奏社會中的堅守”。提升創新實踐能力,在真實產業場景中錘煉,參與產品研發,商業策劃等等。

二、實踐概況

(一)實踐時間與地點

時間:2025年7月14日—7月19日。

地點:安徽省宣城市績溪縣(涵蓋徽墨生產工坊、非遺展示館、相關鄉村及學校等區域 )。

(二)團隊組成

團隊共7人,由藝術學院王江鵬擔任指導老師,薩蘭托文化遺產與藝術學院墨硯為帶隊老師,成員為方婧頤,沈詩涵,韋李今忻,汪祎洋,黃曉冉,李佳欣,涵蓋文物保護、歷史學、中文學、經濟學等專業。

(三)實踐方法

1. 文獻研究法:小組成員在出發前在網絡上收集績溪縣徽墨傳承規劃文件、歷史資料、媒體報道等,梳理徽墨傳承發展脈絡與前期基礎,并搜集學習了有關徽墨傳承的視頻和三下鄉拍攝視頻,相互借鑒,為接下來的調研和學習打下堅實基礎。

2. 實地調研法:小組成員走訪徽墨制作工坊(如旭龍山莊)、徽墨文化園、鄉村文化站等單位,記錄徽墨制作流程、產業布局、文化展示等現狀。

3. 問卷調研法:面向當地居民(含青年群體)、游客和身邊家人朋友發放問卷,截止目前回收有效問卷194份,重點調研對徽墨認知、傳承參與意愿、文化消費需求以及后續發展建議等方面。問卷涵蓋了受訪者的年齡段、對徽墨的了解途徑、制作工藝認知、使用頻率、價格接受度等多個維度,旨在為徽墨的傳承與市場推廣提供數據支持和參考依據。

4. 深度訪談法:訪談徽墨非遺傳承人1人、工坊工匠2人、村民代表10人,營銷部門人員若干。不僅記錄傳承故事、發展困境與創新思路,也把傳承徽墨放在實處,調查徽墨是否走進生活,以及當地生活的居民對其真實看法。

5. 文創設計法:本次活動旨在傳播徽墨和發揚優秀的傳統文化,小組成員一起設計了一些和徽墨有關的文創產品,將古老徽墨的深厚底蘊和西北大學的校徽進行融合,在實踐中挖掘需求、助力傳承。同時也幫助徽墨走進校園,走進更多人身邊。

三、實踐內容與過程

(一)采訪部分匯總

采訪基于 “徽墨傳承,西大同行” 暑期 “三下鄉” 實踐活動的實地調研成果,通過對徽墨制作匠人、非遺傳承人、墨模雕刻師傅、營銷從業者及當地居民的深度訪談,系統梳理了徽墨制作工藝的核心環節、傳承現狀、市場生態及創新實踐。調研發現,徽墨作為 “文房四寶” 之一,其千年工藝蘊含著深厚的文化底蘊,但當前面臨人才凋零、品牌亂象、市場萎縮等多重挑戰。

徽墨的傳承歷史

(1)手工與機械的融合:機械輔助、手工核心

隨著科技的發展和人工智能的廣泛應用,在制墨市場中機器制墨從而降低各個環節的人力成本和提高其生產效率已不在少數,而且這些產品在低端墨、學生墨市場中具強有力競爭力。但通過對各個環節匠人和傳承人的深度訪談,了解到當前徽墨未實現完全機械化生產,呈現“機械輔助、手工核心”的格局。徽墨制作需經捶打、刻模、入模、壓模等數十道精細工序,一兩、二兩的重量規格需嚴格稱重把控。雖有壓磨機、攪拌機等機械輔助,但刻模、描金等關鍵工藝仍依賴手工,壓磨機、攪拌機等設備替代人力完成捶打、攪拌等重活。例如,大量原料攪拌非人力所能及,需機械助力,但攪拌時長、力度仍由匠人把控。

從中可以察覺出手工的不可替代。在墨模雕刻環節,采訪曹師傅時提及對于機器打印和手工雕刻的區別時,答道:“3D打印是機器調出來的,缺乏靈魂和個人思想,而手工雕刻則帶有個人情感和思想,每一個作品都是獨一無二的。手工雕刻的刀法一氣呵成,具有靈動性,而3D打印則顯得死板。”刻模需“刀隨心走”,每一刀的輕重緩急都承載審美與經驗;描金需“眼準手穩”,復雜圖案需半年功底方可上手,錯一筆即需全版重繪。在師傅的口中:“它不再是普通的黑色,我們的墨已經變成了藝術。”將心血融入作品之中,精雕細琢出瑰寶。雖然手工工藝使人才培養時間和制墨周期拉長,但這正是墨韻的醞釀與體現。正如徽墨非遺傳承人胡老師所言:“機器做得出形狀,卻做不出墨的‘精氣神’。”

(2)工藝智慧:天人合一、順應自然

徽墨制作遵循“時令規律”,體現傳統工藝對自然的敬畏。從非遺傳承人口中得知,每年一月至五月、十月下旬至年末為制墨黃金期,夏季因高溫高濕易致墨錠變形,故多停工備料。這種“依時而作”的理念,既是對材質特性的尊重,也是匠人“道法自然”的實踐體現。在晾墨環節,晾墨房需保持恒溫恒濕,避免陽光直射,風大時要關窗,梅雨季節則要促進空氣流通。墨工需勤翻動墨錠,以防收縮不勻而變形。晾墨時間根據墨錠大小而定,一兩的墨錠需6個月,二兩的則需8個月,時間在這里成為墨質升華的催化劑。

在原料選擇上,徽墨同樣盡顯對自然的尊崇。松煙墨以黃山松為上佳原料,黃山松生長于海拔較高處,樹脂含量豐富,燃燒后產生的煙塵細膩,為墨錠賦予獨特質感。煉煙過程中,對火候、通風的把控,也是順應自然條件,讓原料在最適宜的環境中轉化為制墨的精華。

和膠環節,匠人們依據季節變化調整膠的配方。冬季寒冷,膠性凝滯,需適當增加膠量以保證墨的粘性;夏季溫熱,膠性易散,便減少膠量防止墨錠過軟。這種因時制宜的操作,是對自然環境變化的敏銳感知與巧妙應對,使徽墨在不同季節都能保持穩定的品質。徽墨制作中的諸多細節,如墨模雕刻時依據木材的紋理走向設計圖案,既增強了模具的耐用性,又賦予墨錠獨特的藝術美感,無不彰顯著人與自然和諧共生的工藝智慧。

2.徽墨的傳承現狀

(1)傳承群體:匠心斷層的無奈

通過對各個環節師傅和工匠的采訪了解,全國制墨從業者不足300人,墨模雕刻師傅僅20人左右,且集中于徽州地區。43歲的曹師傅已是墨模行業最年輕的從業者,其師傅年逾七十仍堅守崗位,“青黃不接”成為普遍困境。這種“青黃不接”的斷層,在制墨各環節都清晰可見——捶打墨團的多是鬢角染霜的老手,描金描銀的師傅里難覓青年身影,非遺工坊中,“師徒同堂”常演變為“祖孫同場”。

年輕人的缺位,藏著現實與理想的尖銳碰撞。30歲以下從業者占比不足5%,并非源于技藝門檻太高,而是“慢功夫”與“快時代”的價值錯位。當地居民直言:“工廠打工每月能賺四五千,學做墨三年未必能出師,誰愿來?”非遺傳承人胡老師無奈苦笑:“我們收過兩個年輕學徒,一個熬不過半年枯燥的捶打工序,一個嫌描金太費眼,都走了。”訪談中90%的傳承人提到“年輕人耐不住寂寞”,傳統工藝“三年學徒、十年成匠”的成長周期,在追求即時回報的現代社會,顯得格外沉重。

行業仍以“子承父業”為主要路徑,但家族傳承已從過去的“父傳子繼”的強制義務,轉為“自愿選擇”的個人意愿。胡開文六房支系的第九代傳承人坦言:“家族中僅自家堅持制墨,其他成員多轉行謀生。”社會傳承的路更難走,曾有師傅嘗試收徒,卻因學徒“耐不住性子”最終無果。

(2)品牌亂象:歷史招牌的保護困境

我們有幸到的采訪第九代傳承人胡老師談及此事痛心不已:“大家都在使用胡開文的品牌專利,反而是真正的后代族人無法使用。”這種亂象讓消費者難辨真偽——市場上掛著“胡開文”招牌的廠家遍布徽州,從大型工坊到家庭小作坊皆有涉獵,其中不乏以次充好者,用機械批量生產的低價墨錠冒充手工古法制品。多位匠人無奈表示:“顧客拿著劣質‘胡開文’墨來投訴,我們這些真正的傳承人反而要背黑鍋。”

為守護家族技藝的純粹性,胡開文六房支系后代毅然棄用被濫用的招牌,轉而啟用“胡子卿”等祖輩流傳的分支名號,以“古法工藝+家族印記”重建品牌認同。傳承人解釋:“用老祖宗留下的另一輩歷史招牌,才能讓懂行的人認出真正的手藝。”但這種堅守仍難抵低價沖擊——劣質墨錠以成本價的三分之一搶占市場,真正的手工墨因“五年成墨”的周期和真材實料的成本,價格難以與之抗衡,陷入“優質不優價”的尷尬。

更添困境的是行業標準的缺失。國家對徽墨制作未設統一強制性標準,各廠家“憑經驗生產,靠良心兜底”,唯一共識僅是“產品無害”。這種“無標可依”的現狀,讓劣質產品有機可乘,進一步加劇市場信任危機。經營墨廠數十年的胡老師嘆息:“顧客買墨時先問‘是不是真胡開文’,再問‘是不是夠便宜’,沒人關心膠煙配比、沉淀年份,好手藝反而不如好噱頭。”品牌的混亂與標準的空白,正一點點侵蝕著徽墨千年積累的口碑根基。

(3)生存壓力:經濟與政策的雙重挑戰

當地經濟整體下滑導致訂單減少,非遺傳承人坦言:“文化機構定制需求下降,散戶購買更謹慎。”過去每年穩定的博物館文創訂單、書畫院定制墨錠數量銳減,普通消費者也從“隨性購藏”轉向“按需購買”,墨廠倉庫里積壓的高端墨錠越堆越高。市場的“冰火兩重天”更顯尖銳:高端墨因原料成本居高不下,比如老牛皮膠單價是普通膠的3倍,加之五年沉淀周期的時間成本,單價動輒上千元,難以批量生產;低端墨則被便捷的化學墨汁擠壓得喘不過氣,“年輕人連硯臺都懶得備,直接倒墨汁更省事”。

雖有非遺保護政策的春風,但資源分配明顯向大型企業傾斜。中小型傳承工坊往往陷入“申請難、獲批少、用處微”的循環,一位堅守三十年的墨廠主人無奈表示:“申請補助要跑多個部門,填表、審核來回折騰,最后到手的資金僅夠支付工人工資和原料采購,想添臺新刻模機、搞點設計創新,根本沒錢投入。”更讓匠人憂心的是,資金缺口導致“創新不敢想,傳承難維持”,老匠人退休后無人接替,傳統技藝面臨失傳的風險,而新客戶拓展、工藝改良等自救嘗試,都因缺乏資金支撐而舉步維艱。在這樣的生存夾縫中,多數中小型工坊只能靠著老客戶的情懷訂單勉強維系,正如一位傳承人所言:“現在不是談發展,是怎么撐過這個冬天。”

3.徽墨的傳承突破

(1)消費市場:分層需求與渠道變革

市場呈現“兩極化”特征:高端市場以書法愛好者、文化機構為主,追求松煙墨的“墨色溫潤”,愿為非遺手作支付高價(單價500元以上);大眾市場以學生、普通使用者為主,更青睞便捷墨汁,對墨錠的認知停留在“文化符號”層面,實際使用率不足10%。

線下門店、經銷商仍是基礎渠道,但線上直播成為增長主力。抖音等平臺通過“工藝展示+知識講解”吸引流量,胡氏傳承人團隊的直播單場最高觀看量達5萬人次,訂單多來自定制需求。營銷商強調:“直播不僅是賣貨,更是講好墨的故事,讓消費者知其然更知其所以然。”

(2)創新實踐:傳承人的破局嘗試

非遺傳承人胡老師提出“四大創新”戰略,為徽墨注入時代活力。要在外觀設計上創新:在傳統紋樣基礎上融入現代審美,如將徽州山水、節氣文化融入墨錠圖案,推出“二十四節氣”系列文創墨,兼顧實用與收藏價值。要在材料上創新:嘗試以桐煙、油煙替代部分松煙,探索環保膠料減少牛皮依賴,在保持傳統質感的同時降低成本。 要在工藝上跨界創新:將徽墨工藝與家具、壁畫結合,開發墨香裝飾畫;與茶企合作研發“墨香茶餅”,拓展非文具用途。要在合作創新:聯動高校設計專業、文創企業,建立“設計-生產-銷售”閉環。例如,與蘇州刺繡工坊合作,在墨盒上繡制墨模圖案,提升產品文化附加值。

(3)技藝堅守:傳統與現代的平衡

創新并未放棄傳統根本:墨模雕刻拒絕3D打印,堅持“一刀一痕皆心意”;描金仍用礦物顏料與松香水調和,拒絕化學制劑;制墨周期嚴格遵循“五年成墨”的古訓,不盲目縮短工期。正如墨模曹師傅所言:“創新是給傳統穿新衣,不是換骨頭。”

徽墨不僅是書寫工具,更是中華文明“慢工出細活”的造物哲學的縮影。調研中,我們既看到匠人“松煙入硯香如故”的堅守,也目睹行業“人才凋零、市場萎縮”的困境。傳承徽墨,不僅要守護“捶打刻模”的技藝,更要破解“傳統與現代”的融合難題。正如非遺傳承人胡老師所言:“墨的傳承,是讓千年文脈在創新中呼吸。”

(二)文創設計

1.設計理念

這款徽墨以“承載大學精神,凝固文化基因”為核心立意,將西北大學“公誠勤樸”的百年校訓與象征高潔報恩的玉蘭校花,通過徽墨這一“非物質文化遺產”載體進行藝術重構。設計深度融合了三種文化符號:

西北大學的抗戰精神:校訓誕生于1938年國立西北聯大時期,承載“教育救國”的烽火信念;

玉蘭的生態人文象征:校花代表“優雅、高潔、報恩、進取”,與西大“特立西南”的學術氣質相通;

徽墨的儒家美學傳統:墨錠紋飾自古承載“立人倫、助教化”功能,與校訓的育人使命形成呼應。

2.設計元素

(1)正面:校徽與校訓——金石銘刻的精神圖騰

校徽居中上:象征學術信仰的凝聚,呼應西北大學“中華石油英才之母”“經濟學家搖籃”的學術地位。

“公誠勤樸”篆刻在校徽之下:

公:以“天下為公”字形體現胸懷西北、服務國家的使命(源自黎錦熙教授闡釋);

誠:采用金石刀法,突出“精誠所至,金石為開”的治學態度;

勤:筆畫如犁痕,隱喻“勤則不匱”的學術耕耘精神;

樸:保留墨體天然肌理,呼應“抱樸守真”的價值追求。

(2)背面:玉蘭校花——水墨氤氳的報恩之禮

寫意玉蘭構圖:

花瓣層疊舒展,取自西北大學圖書館前玉蘭盛景,象征“學術生命的綻放”;枝干以枯筆飛白技法呈現,隱喻西大人“給一碗水就豐長,給一支點敢攀登”的堅韌。

文化隱喻:玉蘭“報恩”花語,致敬母校培育之恩(如110周年校慶標識寓意)

(三)制墨過程

1.原料準備

(1)煙料(炱):這是墨的核心發色成分,質量直接決定墨的品質。

松煙:傳統主流。選用富含油脂的黃山優質古松(如黃山松)。在密閉的窯中不完全燃燒松枝,產生的煙灰附著在窯壁或特制的煙碗上。收集后需篩除雜質、漂洗去除殘留的松脂和焦粒,再經沉淀、晾曬得到極細的純松煙粉末。松煙墨色偏藍黑,深沉內斂。

油煙:明清以后逐漸流行,尤其是上品墨。主要使用桐油(為主)、菜籽油、麻油、豬油等。點燃多盞油燈(后發展為更高效的煙房),上方覆蓋特制的瓷碗或鋼盤收集煙灰。收集到的油煙更輕、更細、更純凈。油煙墨色偏暖黑,烏黑光亮,層次更豐富。現代也有用工業碳黑,但傳統頂級墨仍堅持古法取煙。

漆煙:在桐油中加入生漆燃燒取煙,墨色更為黑亮飽滿,屬油煙中的極品。

(2)膠:將煙粉粘合成型的關鍵介質,也影響墨的光澤、硬度、發墨效果和耐久性。

動物膠:最常用的是牛皮膠(廣膠),有時也用骨膠。需選用優質原料熬制,關鍵在于膠的純度、濃度和熬制火候。膠量不足墨易碎,過量則滯筆。

植物膠:如中藥阿膠(驢皮膠),有時少量添加以增加墨的特殊光澤或藥效(所謂“藥墨”)。

(3) 添加劑:

香料:如麝香、冰片、丁香、檀香等名貴中藥材。主要作用是增香、防腐、助色、改善書寫手感。麝香還能促進墨色滲透紙張。

藥料:珍珠粉、金箔、銀箔、熊膽、牛黃、朱砂、五倍子等。旨在防腐、增光、助色、防蛀、提升墨的藥用價值(尤其藥墨)或增加裝飾性。

色素:少量朱砂、石青、石綠等礦物顏料,用于制作彩墨或墨錠表面的描金填彩。

水:溶解膠和調和物料。

2.制作工藝

(1)煉煙(精制煙料):對收集的粗煙進行進一步漂洗、沉淀、過濾、烘干,確保其純凈無雜質、顆粒細膩均勻。

隊員實地拍攝墨廠工人煉煙

(2)熬膠:將選好的膠料加水熬煮,過程中需不斷攪拌、撇去浮沫,熬成純凈、濃度適中的膠液。膠液的濃度和溫度控制至關重要。

(3)和料:最關鍵的步驟之一。先將精制煙料放入特制的鐵臼或銅鍋中,接著緩慢加入熱膠液,邊加用木棒大力捶打、攪拌,使其初步混合,再按配方加入各種添加劑(香料、藥料等),繼續用力捶打攪拌。這是一個體力消耗極大且技術要求極高的過程,需保證所有物料混合極度均勻,形成粘稠、可塑性強的墨團。溫度、濕度、加料順序都需精準控制。

(4)搗杵(錘煉):“輕膠十萬杵”形容其下功夫之深。將初步和好的墨團轉移到石臼或鐵臼中。由工匠用重達數斤的鐵錘(或木錘)反復捶打成千上萬次(甚至更多)。

隊員實地拍攝墨廠工人錘墨

(5)稱重:將錘煉好的墨團分割稱重,確保每錠墨的重量一致。

(6)成型(制錠):將稱好的墨團放入溫水中稍浸或用手揉搓使其變軟并恢復一定塑性,然后放入預熱的墨模中。墨模多用堅硬石楠木或棠梨木雕刻而成,內刻有文字、圖案、款式等。接著置于壓墨機(傳統用杠桿、螺絲等機械)下施加巨大壓力,使墨團完全填滿墨模的每一個細節。保壓一段時間后,小心脫模,得到初具形狀的墨錠。

(7)晾墨:漫長而需耐心的過程。先將脫模后的濕墨錠整齊排列在特制的晾墨板上(竹木或高分子材料),然后置于恒溫恒濕、陰涼、通風、避光、無塵的專用晾墨房中。需要定期翻面,防止變形,確保均勻干燥。此過程極其緩慢,根據墨錠大小、厚薄、季節,可能需數月乃至數年(極品墨甚至需晾曬六七年)。干燥太快易裂,太慢易霉變。這是形成墨錠穩定物理結構的關鍵。

(8)修墨(打磨):晾至七八成干時,取出墨錠,用特制的工具(如骨刀、銼刀、砂紙) 仔細修整邊緣、棱角,去除毛刺、飛邊。對墨錠表面進行打磨拋光,使其光滑平整,準備描金填彩。

(9)描金填彩:根據墨模的花紋圖案,用毛筆蘸取金粉(真金箔調制的泥金)、銀粉或彩色顏料進行精細描繪、填涂。此步驟要求極高的繪畫功底和細心,是提升墨錠藝術價值的重要環節。

隊員實地拍攝墨廠工人描金

(10)包裝: 描金后墨錠完全干透,放入錦盒、木盒或漆盒中,盒內常襯以絲綢或棉花,既保護墨錠,也彰顯其珍貴。

四、實踐發現與分析

(一)徽墨傳承現狀

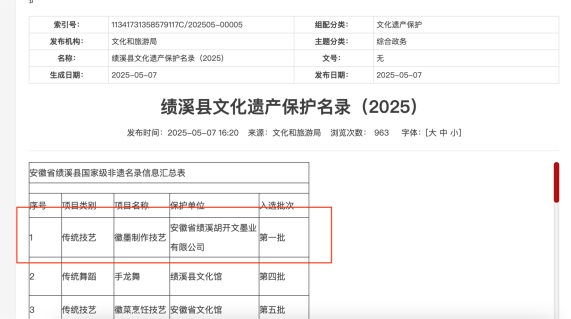

政策支持落地:當地政府出臺相關政策,讓徽墨得到了國家級非遺保護,對徽墨生產進行了一定程度上的支持,緩解了傳承資金壓力,使徽墨傳承人有了更好的生活條件。

(績溪縣政府網站頁面截圖)

2. 品牌基礎積累:“績溪徽墨”區域品牌知名度逐步提升,在文房四寶市場、文化旅游領域有一定認知度。績溪徽墨文化園被評為2024年安徽省工業旅游示范基地,名氣的大增帶來了更多的游客,游客的體驗為徽墨帶來了更多的知名度。相信在2025年會有更多人來到安徽績溪,體驗徽墨。同時,隨著徽墨自身的發展和大學生暑期社會實踐的進行,徽墨得到了各大網站的報道,這無疑為徽墨增加了知名度,對徽墨的傳承有益。

(績溪縣政府網站頁面截圖)

(網頁截圖)

3.青年關注提升:由調研問卷后臺截圖可知,在我們的調研問卷中,青年人占比高達50%。這說明大部分青年認同“徽墨是文化名片,應傳承發展”,青年參與傳承創新的意識逐漸覺醒。越來越多的年輕人的投身和參與為徽墨登上時代舞臺、走進大眾視野提供了機遇。

(問卷后臺數據報告截圖)

傳播方法更多:

在我們的調研問卷中,66.46%的受訪者通過媒體報道(如電視、網絡、紀錄片等)了解徽墨,成為最主要的信息來源。這表明媒體在傳播文化知識方面的影響力,網絡的傳播對徽墨走進大家身邊無疑是有益的。

(問卷后臺數據報告截圖)

當地文旅和徽墨傳承人利用媒體進行徽墨宣揚。如與電視劇進行聯動,視頻達到了3.4萬次觀看;徽墨傳承人與抖音平臺百萬粉絲博主進行聯動,單個視頻突破1.1萬贊,使徽墨走進大眾視野;大學生的暑期實踐結果被剪輯成視頻發在各大網站上,打破了徽墨與年輕人之間的隔閡。

對徽墨了解益增:

調查結果顯示,55.9%的人表示大致了解徽墨的制作工藝,說明公眾對這一傳統工藝有較高的關注度和認知。40.99%的受訪者表示偶爾使用徽墨,主要用于特殊場合或體驗活動。這表明徽墨在日常生活中的使用頻率較低,但在特定情況下仍然受到歡迎。

(問卷后臺數據報告截圖)

(二)存在的主要問題

1. 傳承層面:徽墨制作技藝學習周期長、收入回報慢,單單是制作的工藝也十分復雜。據手藝人表示:從零開始做墨,至少需要五年時間。就算以及有材料來制作徽墨,煉煙、晾墨、填金,每一個步驟都需要足夠的耐心。當今快節奏的生活使大家都變得浮躁,不愿意靜下心來。面對如此現狀,年輕群體投身意愿低,徽墨的傳承面臨“后繼乏人”風險;

2. 產業層面:徽墨產品同質化嚴重、文創創新不足,徽墨傳承人也表示徽墨的用途目前只有使用和觀賞,新意只能體現在墨上的花紋和包裝。現代社會主要通過電子設備進行交流,除了書法愛好者和徽墨愛好者,沒有多少人愿意購買徽墨,徽墨沒有需求,沒有市場,與現代脫節,市場競爭力弱,線上銷售渠道拓展緩慢。

傳播層面:徽墨的文化傳播形式單一,只有愛好徽墨的受眾群體才會愿意了解徽墨。調查顯示,68.32%的受訪者認為徽墨在市場推廣中存在宣傳不足的問題,導致大眾對其認知度低。這表明徽墨品牌在市場推廣策略上需要加強宣傳力度,以提升品牌知名度和消費者的認知。如今一切傳播都極其依賴互聯網,徽墨的傳播對短視頻、直播等新媒體手段運用不足,難以觸達年輕受眾。

(問卷后臺數據報告截圖)

五、對策與建議

(一)針對傳承困境

推動非遺傳承人與職業院校、高校藝術專業建立培養合作,設立“徽墨傳承獎學金”,激勵學生長期學習技藝,培養學生吃苦耐勞的精神,要“坐得住冷板凳”,力爭徽墨傳承人,為徽墨制作貢獻年輕力量。

讓徽墨制作走進校園,各大高校可開設徽墨制作選修課,讓大學生有機會參加徽墨的制作。因為看再多的視頻,聽再多的分享都比不過親手制作一次徽墨。既能豐富大學生的校園生活,還能借此宣揚徽墨的歷史文化。

開發徽墨制作技藝線上課程,可以利用中國大學mooc、學習通等網絡平臺,利用VR、AR技術還原制作場景,降低學習門檻,吸引更多青年遠程學習、參與。把制作徽墨這門課帶進校園,帶到每個人身邊。成功激發大家對徽墨的興趣和熱愛,就可以解決傳承問題。

(二)針對產業發展

要盡力打破大家對徽墨的刻板印象,比如在很多人眼中,徽墨只是用于書法繪畫,但徽墨還兼具一定的藥用價值,常用于中醫治療,如治療癰腫瘡毒、跌打損傷等,也可用于制作藥膳。建議地方政府引導徽墨企業、工坊差異化發展,鼓勵開發“徽墨 + 文具”“徽墨 + 家居”等文創產品,拓展消費場景。

62.73%的受訪者表示愿意為徽墨的文創衍生品付費,前提是視設計和價格而定。這表明市場對徽墨衍生品的接受度較高,尤其是在設計和價格合理的情況下。

在我們與徽墨非遺傳承人的采訪中,他表示徽墨確實需要主動拓寬銷售渠道,尋求創新。在采訪中他提到了四個創新,分別是“外觀設計的創新”、“材料的創新”、“工藝上的創新”、“跨界創新”。

外觀設計要創新是因為每個人的思維和審美會隨時代的發展改變,外觀在商品上非常重要,也是大眾選擇商品的一個因素。材料的創新是由于徽墨主要用料是松煙、桐油等,新時代可以適當地進行一些材料上的更換以創新發展。工藝的創新體現在徽墨要和其他工藝相結合,利用其特性,還可以制作家具壁畫,消毒擺件等等,不能只局限在徽墨本身。跨界創新是考慮到徽墨的可持續發展,我們需要將徽墨和其他企業進行跨界合作,尋求共同利潤,共同發展,謀求新時代發展的最好方法。

(問卷后臺數據報告截圖)

(三)針對文化傳播

利用大學生新媒體技能,協助當地文旅在各大平臺上進行傳播,還可以創作漫畫、短視頻、互動游戲等年輕化內容,講好徽墨故事,做好徽墨傳承。

打造“徽墨文化體驗游”路線,結合鄉村旅游、研學旅行,徽墨制作以及文創設計等項目,將徽墨制作和售賣的“單一化”和個人旅行體驗的“特殊化”相結合,打造獨特的旅行記憶。吸引游客參與,擴大徽墨受眾群體。

結合時代特色,喚醒時代記憶。傳承人巧妙地借用童年時的物品,將其雕刻在徽墨上,這樣小小的一塊墨集結了一代人對于童年時光的念想。以此類推,可以將具有時代特色和紀念價值的物品雕刻在徽墨上,這樣的一塊徽墨在市場上不僅具有文化價值,更有紀念意義。

(徽墨廠參觀現場拍照)

結合時代潮流,增加線下體驗店和電商直播途徑。調查顯示,75.78%的受訪者認為線下體驗店是徽墨拓展市場的有效方式。這表明消費者對親身體驗和互動的重視,線下體驗店不僅可以展示徽墨的工藝,還能結合書法體驗,提升消費者的參與感和購買欲。

在所有選項中,68.32%的受訪者選擇了電商平臺作為了解或購買徽墨的渠道,顯示出線上購物的便利性和普及性。電商平臺的優勢在于價格透明、選擇豐富,吸引了大量消費者。

(問卷后臺數據報告截圖)

六、實踐感悟

本次績溪徽墨調研,讓我們對非遺傳承從理論認知走向實踐體悟,也深刻感受到傳統技藝在當代發展中的無限可能。

走進徽墨工坊,煉煙的細膩、捶打的力道、晾墨的耐心,每道工序都印證著各位師傅們內心堅守的行業準則。非遺傳承人布滿老繭的雙手與工匠們重復捶打的動作,讓我們直觀理解了 “慢工出細活” 的深層含義。當聽到工匠說 “快節奏時代,年輕人難靜下心學這苦功夫” 時,我們對徽墨傳承中 后繼乏人”的困境有了切身體會。技藝的傳承,不僅是手藝的傳遞,更是心性的延續。而這些,在如今的時代潮流下顯得越發珍貴,越是珍貴,越要好好珍惜,值得我們當今大學生好好宣傳。

在團隊每個人走訪調查與線上問卷的數據背后,是顯著存在的認知差異。當地居民從小生活在墨香之中,而更多的青年僅在旅游和電視網絡中見過徽墨,無疑提醒我們現如今青年認同徽墨的文化價值但缺乏親身體驗的現狀。在我們回收的191 份問卷中,有66.46% 的人通過媒體了解徽墨、62.73% 的人愿為文創付費,既顯示徽墨傳播的突破口與可能性,也暴露徽墨銷售市場與當代人民生活的脫節。這與我們采訪中發現的 “徽墨多作為展品而非日用品” 的現象高度契合,也是徽墨非遺傳承人的關注所在。

文創設計的過程,讓我們體會到創新的必要性。我們將西北大學校徽與徽墨元素融合時,切實感受到 “傳統需用當代語言表達”,我們要主動讓徽墨走進校園,走進年輕人身邊。年輕人對文創的關注,恰是打破 “徽墨僅屬書法圈” 刻板印象的關鍵所在。而與抖音博主聯動視頻獲 1.1 萬贊的案例,更讓我們明白,新媒體不是對傳統文化的消解,不是對古老非遺的破壞,而是讓更多人 看見和了解徽墨的橋梁。

調研中,政策支持帶來的改變與現實困境并存:國家級非遺的認定、工業旅游示范基地的授牌,為徽墨發展注入動力,但技藝學習周期長、產品同質化等問題仍待破解。這讓我們意識到,文化傳承不是單一環節的努力,而需政策、市場、教育協同發力 —— 正如我們在建議中提出的 “院校合作”“線上課程”,正是基于實踐中看到的供需缺口。

作為大學生,此次實踐讓我們清晰了自身角色:不僅是調研者,更應是傳承的推動者。用專業知識記錄技藝、用創新思維設計產品、用新媒體擴大傳播,或許正是青年參與非遺傳承的有效路徑。徽墨的傳承,從來不是復刻過去,而是在一次又一次徽墨制作的堅守中找到與當代生活的平衡點。

七、結語

本次社會調研揭示了當前徽墨市場與徽墨傳承形式的復雜性和嚴峻性,也展現了徽墨匠人、企業老板與銷售人員在困境中的積極態度和努力探索。通過深入分析當地居民、非遺傳承人等不同人群的采訪,與幾百份大學生的調查問卷結果得到徽墨行業所面臨的問題,并提出了針對性的策略和建議。我們希望能夠為徽墨行業的發展和非遺傳承提供參考,隨著社會對傳統文化越來越關注,政府對非遺傳承越來越重視,相信徽墨行業的發展問題會得到跟好的解決和改善。同時,我們也期待社會上越來越多的年輕人愿意投身到非遺傳承中來,企業也不斷創新發展,政府、學校和企業能夠繼續加強合作與溝通,共同推動徽墨行業的發展與徽墨制作的傳承。最后,感謝學校和學院對本次三下鄉活動的支持,感謝旭龍山莊四寶文化有限公司總經理胡海涌對本次調研活動的大力支持。

附錄

一、徽墨調研問卷

1.您的年齡段是?

青年(15-30)

中年(31-50)

老年(51及以上)

2.您了解徽墨的主要途徑是?(可多選)

A.學校課程(歷史、美術等)

B.媒體報道(電視、網絡、紀錄片等)

C.旅游體驗(參觀徽州地區、文房四寶店等)

D.興趣愛好(書法、繪畫、收藏等)

E.其他(請注明)

3.您是否了解微黑的制作工藝?

A.非常了解(如煉煙、和膠、成型等步驟)

B.大致了解(知道是手工制作,流程較復雜)

C.只聽說過,不清楚具體步驟

D.完全不了解

4.您是否使用過徽墨?

A.經常使用(書法、繪畫等)

B.偶爾使用(特殊場合、體驗活動等)

C.從未使用過,但有興趣嘗試

D.從未使用過,也沒有興趣

5.您能接受的徽墨價格范圍大致是?

A.100元以下

B.100-300元

C.300-500元

D.500元以上

E.不考慮購買,沒有價格預期

6.您認為徽墨的傳承與保護是否有必要?

A.非常有必要,是珍貴的非物質文化遺產

B.有必要,但需要結合現代需求創新

C.無所謂,順其自然即可

D.沒必要,已不符合現代生活方式

7.您認為徽墨的主要消費場景有哪些?(可多選)

A.書法/繪畫專業創作

B.文化收藏(藝術品、非遺藏品)

C.禮品贈送(商務、文化交流禮品)

D.旅游紀念品(徽州等地區旅游消費)

E.教育/體驗(書法培訓、文化體驗活動)

F.其他(請注明)

8.您在選擇墨類產品時,更關注哪些因素?(可多選)

A.品牌知名度

B.價格合理性

C.品質(墨色、耐久性等)

D.用途適配性(創作/收藏/體驗)

E.文化附加值(非遺、傳統工藝等)

F.購買渠道便利性

9.您認為徽墨與其他墨類產品相比,核心競夆優勢是什么?(可多選)

A.非遺文化屬性,獨特性強

B.手工工藝品質,不可復制性高

C.歷史品牌積淀,文化認可度高

D.材質天然,環保性更優

E.沒有明顯優勢,與其他墨差異不大

F.不清楚

10.您認為徽墨在市場推廣中存在哪些短板?(可多選)

A.價格過高,受眾范圍窄

B.宣傳不足,大眾認知度低

C.購買渠道有限(線下店少、線上平臺不普及)

D.產品形式單一,缺乏現代創新(如便攜裝、文創衍生等)

E.實用性弱,難以融入現代生活

11.您是否愿意為徽墨的“文創衍生品”(如徽墨元素文具、裝飾擺件等)付費?

O A.非常意,有文化特色且實用

B.愿意,視設計和價格而定

C.不太愿意,更關注傳統徽墨本身

D.不愿意,對衍生品無需求

12.您認為徽墨拓展市場可采取哪些商業形式?(可多選)

A.線上電商(淘寶、抖音等平臺銷售)

B.線下體驗店(結合書法體驗、工藝展示)

C.聯名合作(與文創品牌、設計師聯名)

D.文旅融合(與徽州旅游線路綁定推廣

E.定制服務(個性化收藏、禮品定制)

F.其他(請注明)

13,您更傾向干通過哪些渠道了解或購買徽墨?(可多選)

A.線下專賣店(文房四寶店、非遺展廳)

B.電商平臺(淘寶、京東、拼多多等)

C.直播帶貨(主播推薦、工藝展示直播)

D.旅游景區門店

E.文化展會(非遺展、文創博覽會)

14.您認為哪種宣傳方式最能提升徽墨的市場認知度?(可多選)

A.短視頻/直播(抖音、快手等平臺內容)

B.紀錄片/文化節目(如《國家寶藏》等非遺主題內容)

C.線下體驗活動(書法比賽、工藝體驗課)

D.明星/KOL推薦(文化博主、書法名家)

E.跨界合作(與文創品牌、影視劇植入)

二、參考文獻

[1]吳偉慧.徽墨:落紙如漆一錠千年[J].金融博覽,2025,(06):76-79.

[2]筆墨紙硯里的匠心傳承[N].人民日報,2025-05-06(016). DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2025.006058.

[3]徽墨制作技藝[J].小學生導讀,2025,(05):2.

[4]王穎.明清時期徽墨業制作與發展條件研究[N].大河美術報,2025-04-18(007).

[5]杜邁南.《非遺探中華》:見證非遺傳承的“破局”與“重生”[N].綜藝報,2025-04-10(020). DOI:10.48994/n.cnki.nzoyi.2025.000091.

[6]王壹.擦亮鄉村旅游“徽”字招牌[N].農民日報,2025-04-02(007). DOI:10.28603/n.cnki.nnmrb.2025.001716.

[7]程國勝.傳承百年墨藝弘揚傳統文化——安徽屯溪胡開文墨廠的堅守與發展[J].匠心,2025,(03):2-5.

[8]王雅琴.傳統技藝類非物質文化遺產傳承要義辨析——以安徽省文房四寶制作技藝為例[J].新鄉學院學報,2024,41(11):53-62.

[9]梁由之,陰澍雨.古法匠心——周美洪談徽墨制作工藝[J].美術觀察,2024,(09):135-139.

二、采訪記錄(部分)

隨行采訪

1.這些環節有機器操作的嗎?

當前行業內仍有大量手工操作,尚未實現完全機械化生產。雖然使用了一些機械設備如壓模機、攪拌機,但關鍵工藝仍依賴人工。機械在某些環節中只是輔助工具,例如攪拌大量材料時人力難以完成,必須借助機械。但在精細工藝方面,仍然需要經驗豐富的工人操作。

2.現在有年輕人投入這個行業的嗎?從業的人員類型?

行業內從業人員較少,全國范圍內從事該行業的人數可能不超過200~300人。年輕人很少進入這一行業,主要原因是工作辛苦且需要長期積累經驗。很多從業者是子承父業或從其他行業轉行而來,例如木雕行業。轉換過程中需要適應不同的操作方式和工藝特點。

3.安徽這邊的墨廠很多,那每個廠的配方都有什么區別或特殊之處嗎?

都會在制墨過程中加入中草藥是為了提升墨的品質,如提香、滲透、防蟲防腐等,并非單純為了增加價格。中藥的配比需精細控制,不同季節還需調整配方。制墨是一門手工藝術,講究經驗與思想的結合,每家制墨工藝略有差異,但核心理念相似。制墨不僅是產品,更是承載情感和靈魂的載體。

4.有政府扶持或其他因素推動該行業發展嗎?

傳統手工藝難以傳承,因學習者不多,且多為興趣驅動而非謀生手段。政府雖有一定的支持,但資金和人才匱乏限制了行業發展。

5.覺得推廣非遺徽墨的核心在于哪個方面?

制墨工藝需要創新發展,通過材料、工藝和外觀設計的跨界合作,使墨產品融入現代家庭生活,擴大市場影響力。

非遺傳承人采訪

6.制墨的制作周期至少需要一年半,您是如何理解這種快節奏社會中的堅守的?

鋸末在傳統行業中,它的周期和取材是最費工費時的。它需要時間和環境的變化去沉淀,比如我們取的煙可能會放三到四年或者兩年之后,讓它在這個時間的沉淀中融合得更融洽。像制墨這種,如果你從頭到尾做,我估計需要五年的時間才能制成。我們廠家不是每年出新墨,而是隨著幾十年的時間去沉淀。比如我們熬膠,今年熬了100張牛皮用完了,我們到下半年肯定就會接著不斷的備貨、發貨。這樣才能不斷的上新幅度、出產品。而不是說突然想開個墨廠,那三到四年是出不了貨的。

7.您如何理解“工匠精神”,并如何看待自己和團隊在這種精神中的定位?

我們沒有把自己當作企業老總,我給自己的定位就是一個手藝人。企業的定位就是一個做法。國外的很多非遺都是以小而精的形式存在了一年甚至千年。手工制品很難把關質量,因為每個人的思想和力道,包括做工程序都不一樣。我們當初做這一行,也就是為了養家糊口。當然,國家對我們這種傳承人給予了褒獎和鼓勵,讓我們對自己的工作更有信心。對于后期的發展,我們相信這種精神會慢慢被一些人接受。我們的企業從79年到現在起起落落三次,承受了很大的壓力。我們現在制作新品牌,屬于厚積薄發。我們要打破很多固有的思維,才能有市場競爭力。我對我自己,包括我們所有的職工都有信心。我這里的職工跟我最長的差不多三四十年了,這也是我非常欣慰的。在這種匠人、職工的關系中,我們都是朋友的關系,去相處合作。

(通訊作者:汪祎洋,李佳欣,方婧頤)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們