2025年8月11日至8月19日,安徽財經大學“井岡星火”實踐團隊赴全國青少年井岡山革命傳統教育基地開展暑期社會實踐,在七天的行程中,隊員們既深入紅色舊址追溯馬克思主義早期傳播脈絡,深化對井岡山精神的理解,又走進非遺現場感受文化傳承的溫度,讓理論學習與實踐感知在革命老區碰撞出思想火花。

踏上井岡山,層巒疊嶂間的革命舊址與鮮活史料,為隊員們打開了一扇理解馬克思主義中國化早期實踐的窗口。

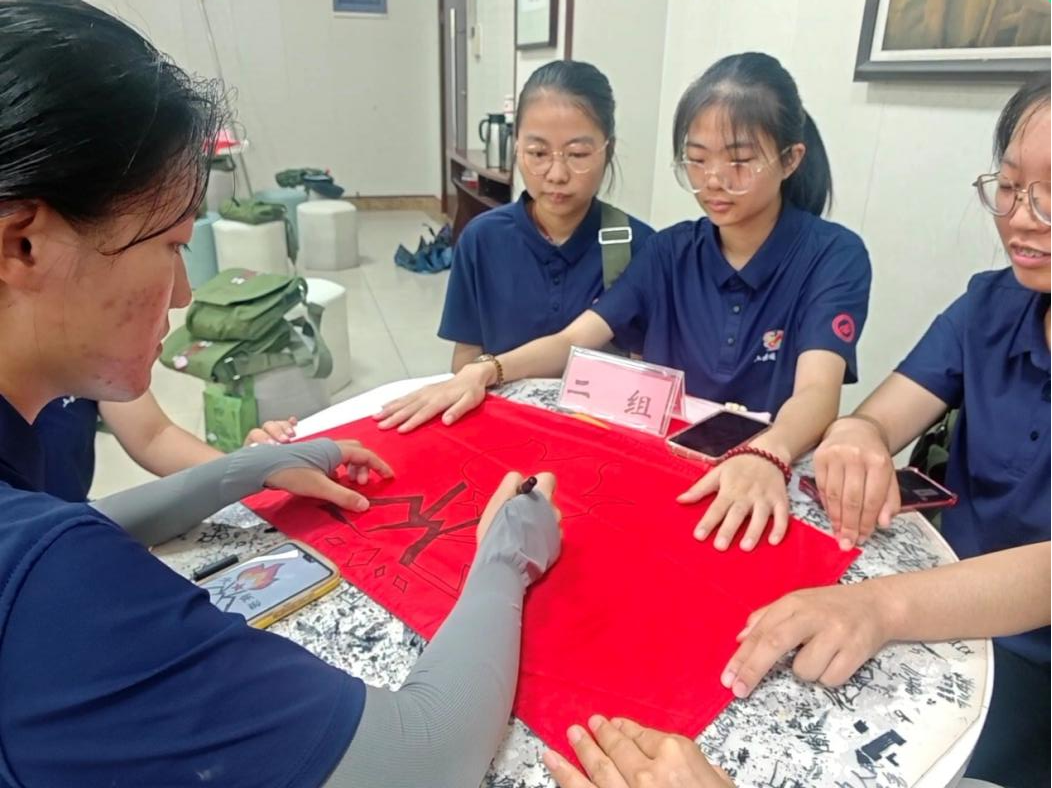

在“三灣改編”情景教學課上,劉小如老師帶領大家重溫那段波瀾壯闊的歷史,從“為什么要進行三灣改編”“具體內容及深遠影響”“情景模擬”三個維度深入解讀。深入講解“支部建在連上”“官兵平等”“縮編部隊”等核心舉措,在隨后的教學環節中,劉老師引導隊員們以“實踐團隊建設”為主題,自主設計班旗、推選班委并展示。隊員們結合“井岡山實踐”的主題,主動選擇“井岡星火”作為設計核心,象征著馬克思主義在中國革命中的燎原之勢。通過討論確定班級名稱、班級口號、班歌、班級展示造型、班旗設計理念、班委人選,在實踐中團隊成員對“三灣改編”有了更加深刻的認識。

“革命后代語初心?講家風”訪談教學中,廬繼兵先生深情講述老十八軍進藏歷程,爬雪山、啃凍土豆的艱苦細節,再現革命先輩不畏艱險的堅定信念;張旅天先生追憶父親張蘊鈺將軍投身核試驗的歲月,“忠孝難兩全”的家國抉擇令學員熱淚盈眶。革命先輩的后代以真摯情感和樸實語言,將堅守信仰、無私奉獻的家國情懷深深烙印在青年心中。

在八角樓,燈光下的手稿與文獻記錄著革命先輩如何用通俗語言向群眾傳播馬克思主義真理;黃洋界保衛戰的舊址前,隊員們通過歷史場景還原,理解了“槍桿子里出政權”等論斷誕生的實踐根基。

“紅軍的一天”中團隊成員重走“朱毛紅軍挑梁小道,”在崎嶇的山路上揮灑汗水,體驗當年紅軍戰士的艱辛與堅韌,團隊成員們自做紅軍餐,深刻感受馬克思主義中“一切為了群眾,一切依靠群眾”的軍民情誼。

學編草鞋時,師傅講述的“一根稻草擰成繩”的比喻,恰如馬克思主義與中國實際相結合的力量,讓隊員們對“理論聯系實際”有了更鮮活的認知。

紅色精神的感召之外,安徽財經大學“井岡星火”實踐團前往江西省吉安市東上鄉虎爪坪村林氏宗祠,與華北電力大學團隊匯合開展聯合調研,深入探訪國家級非物質文化遺產——全堂獅燈的傳承現狀。調研團隊不僅關注傳統技藝的傳承方式,還著眼于數字化技術在非遺保護中的應用。

調研團隊與傳承人林文輝及其孫子林培偉進行了面對面訪談。了解到全堂獅燈的傳承方式已從傳統家族內部口傳心授,拓展至師徒結對授藝的模式。

不僅如此,團隊成員向周邊村民分發紙質問卷,深入了解井岡山全堂獅燈的傳承現狀以及村民對于非遺數字化的看法。

村民們對調研團隊提出的數字化建議表現出極大興趣和支持。他們認為,這些創新舉措不僅能打破地域限制,讓更多人了解全堂獅燈“剛柔并濟、形神兼備”的非遺特色,還有助于激發年輕人對傳統文化的興趣,為非遺傳承注入新的活力。

然而,由于升學等因素,村內年輕傳承人的數量仍然匱乏。針對這一問題,調研團隊提出了一系列數字化解決方案,旨在吸引更多年輕人關注和參與非遺傳承。

最后,團隊成員參與全堂獅燈的表演學習并與井岡山全堂獅燈的傳習者們攝影留念。團隊成員們紛紛表示:“我們青年就要靠我們的知識和力量將這些非遺好好地傳承下去。”

此次實踐中,安徽財經大學的學子們既在紅色歷史中厘清了馬克思主義傳播的“井岡山路徑”,又在非遺傳承中看到了文化自信的當代實踐。正如隊員們所說:“井岡山的每一寸土地都在告訴我們,無論是革命理想還是文化根脈,唯有理解其來處,才能堅定其去向。”

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們