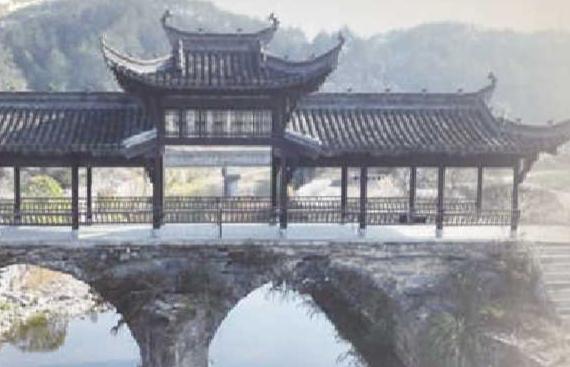

溪頭廊橋

五華山摩崖石刻

保五旅起義駐地舊址

南溪古箭樓

第四次全國文物普查在我省取得階段性成果:復查“三普”文物25000余處,調查新發現文物3500余處。竹城墩遺址、采石六朝城遺址、南溪古箭樓、洛閩溯本坊、臨淮關淮河石堤、溪頭廊橋、五華山摩崖石刻、小朱莊戰斗戰地醫院舊址、保五旅起義駐地舊址、界首工藝陶瓷廠,最終獲評安徽省第四次全國文物普查十大新發現。其中,有立足江淮沃土梳理中華大地歷史文化脈絡的重要節點,也有獨具安徽特色的歷史留痕。文物保護是與社會同行、與時間賽跑的事業,深入挖掘文物故事,闡釋文物蘊含的文化精神,才能讓文保成果更多惠及人民。

尋訪長江文化蹤跡、回溯徽州古建記憶,重走紅色之路、解讀工業遺產……前不久,安徽省第四次全國文物普查十大新發現公布,不同時期、不同類型的典型文物,帶著各自的歷史故事,進入了大眾的視野。

從今年6月至明年6月,第四次全國文物普查進入第三階段,主要任務是依法認定、登記并公布不可移動文物,建立全省不可移動文物資源目錄和數據庫,逐級驗收并向社會公布普查成果。摸清文物家底,定期更新文物地圖,將實現對文物的全面保護、系統保護、整體保護。

江河與大地

瞭望歷史縱深

安徽沿江地區是長江下游青銅文明的重要組成區域。

竹城墩遺址位于樅陽縣橫埠鎮竹城墩村,為一座周代古城址。城址呈南北走向,為一處近似長方形圓角臺形墩,長370米,寬240米,面積約為65000平方米。城址邊緣四周有約10米寬的圍垣,圍垣略高于遺址內部,城址外圍有一圈壕溝。該遺址對研究安徽沿江地區的周代聚落、青銅冶煉具重要意義。城址之上,考古人員曾采集到印紋陶片、紅褐色泥質陶片等標本。根據采集標本以及此前勘探結果綜合判斷,該遺址應為一座周代城址。

據了解,1989年,在與之相距不遠的周潭鎮湯家墩遺址曾發現多件精美的青銅器,竹城墩城址的發現對研究湯家墩遺址青銅器的來源和出現原因具有重要意義,也為研究“宗國”地望以及周王朝對皖南銅資源的控制等提供了重要線索。

青銅文明沿著長江而綿延,長江則不斷給予這片土地以豐厚營養,從而在每個歷史時期留下或濃或淡的印記。

采石六朝城遺址位于馬鞍山市雨山區翠螺山北坡西部,城址墻體利用自然地勢修建于山巖之上,總長約556.5米,城內總面積近2萬平方米。業內一致認為,這處遺址對于長江文化研究具有重要意義。

歷史上赫赫有名的采石城,扼守長江咽喉,在距離南京50公里的上游江域。在1000多年的時間里,采石城曾經見證了歷史上許多著名的戰役。結合實地考察和采集到的標本,考古人員發現,采石城的軍事功能十分突出,延續的時間也很長。如果要想弄清楚采石城的建造時代和歷史沿革,還需要在翠螺山的重點區域做重點勘探。采石城的發現是近年來六朝城址考古的重要成果,也是長江流域文物資源調查的重要收獲,對于長江文化研究具有重要意義。

一條大江的奔涌不息,見證了這片土地的生生不息。自周代遺存而始,此次發布的“十大新發現”中,還有五代南唐、明代、清代等多個古代史時期的文物遺存以及近現代紅色舊址等。歷時一年多的普查階段性工作,為大眾展現了江淮大地豐富而又厚重的歷史文化積淀。

古建與舊址

承載精神家園

徽州之景致、紅色之地標,以物質載體承載精神財富,從各類文物信息中窺見安徽風貌,“新發現”以“新視角”再次佐證。

徽州古建是黃山重要的文物類型,是我省文物序列中的獨特類型。

洛閩溯本坊位于黃山市屯溪區屯光鎮篁墩村,為三開間四柱疊檐沖天式石牌坊,建于清代。牌坊高11.7米,寬9.8米,采用茶源石建造,用料粗壯厚實。上額枋兩面橫書乾隆御筆“洛閩溯本”四字,為理學在徽州發展的榮譽標志坊。洛閩溯本坊體現了當時徽州建筑技藝的高超水平,為研究古代徽州牌坊提供很高的參考價值。同時洛閩溯本坊作為理學在徽州發展的榮譽標志坊,彰顯了篁墩村作為新安文化、徽學發祥地的重要地位,在徽州文化中具有特殊的歷史文化價值。

廣義的革命舊址涵蓋各類型不可移動革命文物,革命舊址也是我省古跡遺址中具有獨特價值的組成部分。

小朱莊戰斗戰地醫院舊址位于淮北市杜集區石臺鎮梧桐村,整體建筑風格為清代至民國。該舊址對黨史研究和開展愛國主義教育具有重要價值。保五旅起義駐地舊址位于績溪縣大東門80號,主體由正屋、偏屋兩部分組成,為典型的中西融合建筑,1949年4月保五旅在此成功起義,加快了皖南解放的步伐,具有革命紀念意義。珍貴的歷史遺存承載著黨和人民英勇奮斗的光榮歷史,記載中國革命的偉大歷程和感人事跡。革命舊址展示是發揮其宣傳教育作用的主要途徑,是保護利用的重要形式。

人居與自然

呈現多元景象

臨淮關淮河石堤,位于鳳陽縣臨淮關鎮淮河岸邊,是明代修筑的防洪設施。至康熙年間,臨淮關石堤多有損壞,主體尚存,此后數百年間,周圍居民對石堤屢有修繕。臨淮關淮河石堤是古代沿淮地區人民抗擊淮河洪水,又與淮河共生的重要實物見證。目前該石堤尚存600米左右,是目前淮河上僅存不多的古代防洪設施,具有十分重要的文物價值和歷史價值。

臨淮關淮河石堤自建造以來,其上民居漸密,石堤之上的民居高低錯落,部分民居在石堤修筑了由淮河水面至石堤頂部的步梯,如此自淮河下船,可由步梯直接返家。淮河石堤與臨淮關幾百年的共存,使得石堤與民居、淮河融為一體,形成了獨特的人與自然相融的淮水之景。

廊橋是徽州建筑藝術的典型代表作之一。廊橋充分利用自然山水地勢而建,生動展示了古徽州村落建筑獨特的藝術魅力,是徽州古代社會科舉文教、徽商經濟、風俗民情等方面的綜合體現,對研究徽州傳統文化以及徽州古建筑都具有標志性意義。溪頭廊橋位于歙縣溪頭鎮溪頭村長慶村,建于清代,為一座雙孔石拱橋。廊屋采用五架抬梁式木構架,歇山頂。這一新發現對研究清代歙縣地區廊橋的發展變遷具有重要價值。

通過保護、宣傳、展示,歙縣廊橋已成為歷史、藝術、科學知識教育場所,成為人民休閑、娛樂、交流和歷史文化教育的重要空間,成為彰顯和闡釋徽文化的重要空間。

界首工藝陶瓷廠位于界首市東城街道陶藝公園內,現存車間、廠房及職工宿舍數間,老窯址1座。前身為1954年成立的陶器生產合作社,1958年改名為界首工藝陶瓷廠,制作的三彩“刀馬人”成為界首鮮明的文化名片。作為省級非物質文化遺產代表性傳承人盧莉華的工作室所在地,該廠至今承擔著界首彩陶非遺傳承使命。此外,東至縣南溪古箭樓的發現為研究草原匈奴文化在皖南地區融合、發展提供了歷史依據。蕪湖市繁昌區五華山摩崖石刻為安徽較早的摩崖造像,為研究五華山佛教文化提供了新的資料……

人與自然是如何相互交融的,人們生產生活是如何創造與革新的,文化遺產如何在當下融入我們的文化空間?通過這一不斷更新擴充的不可移動文物資源數據庫,相信我們能夠從中找到答案。

(本欄圖片均為資料圖片)

作者: 晉文婧

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們