12項非遺“復活” 54處文物“開口”

在基層文化崗位堅守30多年,他親手打造出一座鄉鎮“博物館”

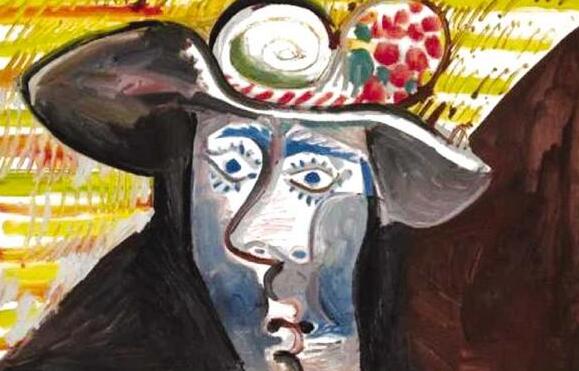

在柿樹歷史文化和非遺展示館內,高世林查看展柜中的蓮湘舞人偶。

6月18日上午,在肥西縣柿樹崗鄉中洋路上的“柿樹歷史文化和非遺展示館”內,51歲的高世林指尖輕拭瓦當邊緣的紋路,仿佛在觸摸時光的年輪。這位在基層文化崗位堅守30多年的“文化守望者”,親手打造出這座鄉鎮“博物館”,讓埋在泥土里的千年文脈重新“開口說話”。

挖掘非物質文化遺產守護鄉村文化根脈

1974年出生的高世林,在柿樹崗鄉擔任鄉經濟發展辦公室副主任,主管文旅。在基層文化崗位上奉獻30多年的時光,最讓其感慨的莫過于挖掘本鄉12項非物質文化遺產,讓柿樹崗鄉的非遺數量躍居全縣鄉鎮首位。

在他的眼中,非物質文化遺產是鄉村的“根”與“魂”,是鐫刻在歲月里的鄉愁密碼。面對現代化浪潮對鄉土文化的沖擊,許多傳統技藝瀕臨失傳,高世林看在眼里,急在心里。

其中,最具代表性的當屬蓮湘舞。這種起源于解放前的民間舞蹈,曾是當地百姓勞作之余的娛樂活動,隨著時代變遷,漸漸被人們遺忘。高世林偶然從一位老人口中聽聞蓮湘舞,便立刻意識到其獨特價值。

“第一次見張俊平老人時,他正在曬谷場做蓮湘,手腕上還留著年輕時舞蓮湘的老繭。”高世林回憶道:當年為了請動這位掌握著蓮湘舞核心步法的老人,他連續七天上門,終于在第八天等到老人從床底拖出蒙塵的蓮湘棍。

為了還原蓮湘舞的原真風貌,高世林帶領團隊反復打磨每一個動作、每一段音樂,將傳統元素與現代審美巧妙融合。經過無數個日夜的排練,2008年,全新編排的蓮湘舞首次登臺全縣文藝展演便驚艷眾人。2009年在合肥市“農運會”傳承項目中斬獲一等獎,并陸續成功申報縣級、市級、省級非物質文化遺產項目。此后,蓮湘舞更是走出安徽,在全國舞臺上大放異彩。

如今的柿樹崗鄉,蓮湘舞早已融入百姓生活,成為人人會跳的“鄉土迪斯科”,柿樹少兒蓮湘操目前正在全縣中心學校推廣。在柿樹崗鄉中心小學的課間操時間,數百名學生齊舞蓮湘的場景,已成為鄉村文化振興的活態注腳。

化身“考古學家”列出鄉鎮文化家底清單

2008年,全國第三次文物普查工作啟動,作為該鄉文廣站站長的高世林主動請纓,扛起了柿樹崗鄉文物普查和搶救復興的重任。

翻開高世林2022年的普查筆記,泛黃的紙頁上還留著泥漬:“9月22日,晴,合龍社區南側、東距柿樹家園A區80米發現北宋時期夫妻墓葬群6座,墓葬建制清晰可辨,部分藏品殘缺,需立即申請保護”……

那段日子,他化身“考古學家”,穿梭在鄉間小道、古宅廢墟。夏天,頂著烈日在荒草叢生的遺址中尋找蛛絲馬跡;冬天,冒著寒風在冰冷的石碑前拓印文字。有一次,為了確認一處古窯址的年代,他在泥濘的田地里連續工作了8個小時,鞋子沾滿了泥巴,衣服也被汗水浸透。

如今在博物館的沙盤模型上,54處文物點被標注成不同顏色的光點——從商周時期的陶窯遺址,到明清民居的磚雕構件,再到近代圩堡的防御體系,構成了一部埋在泥土里的鄉村文明史。

這份沉甸甸的“文化家底清單”,為柿樹崗鄉的文物保護與利用提供了堅實依據。在高世林看來,“每一處文物都是不可再生的歷史見證,是鄉村文化自信的基石。”

打造鄉鎮博物館讓沉睡文物“活”起來

如何讓沉睡的文物“活”起來,讓鄉親們了解家鄉的輝煌過往?高世林萌生了在鄉綜合文化站設立文物展示室的大膽想法。

“那時我們既沒有經驗借鑒,更缺建設資金,困難重重。”高世林感嘆道,當時的他白天忙著協調各方資源,晚上挑燈夜戰,查閱大量資料自學博物館設計知識。

沒有專業設計,他就找來大量資料自學,他親手繪制設計圖,反復修改,常常為了一個展柜的擺放位置、一件文物的展示角度,推敲到深夜。

經過無數次的嘗試與改進,一個集展示、教育功能于一體的鄉鎮“博物館”最終落成。展室內,200多件承載著歲月痕跡的瓦當、陶罐、石碑等文物,靜靜地訴說著柿樹崗鄉的千年文脈。

兩年前,在鄉黨委和政府的大力支持下,高世林主持建設了集“民俗館”“歷史文化展示館”“非物質文化遺產展示館”于一體的綜合性文化場館群——“柿樹歷史文化和非遺展示館”。這座綜合場館群從規劃設計到布展陳設均由他全程參與。

開館至今,已有近22000人次前來參觀,這里不僅成了當地的文化地標,更成為中小學生學習傳統文化的“活課堂”。

作者: 記者 王峰 文/攝

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們