在可控核聚變賽道,安徽正在成為一股不容忽視的力量。

1月,有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)在合肥刷新“億度千秒”世界紀錄;5月,同樣是在合肥,緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目工程總裝工作比原計劃提前兩個月啟動,建成后將有望演示聚變能發電。

近三年來,在安徽,聚變新能、星能玄光等致力于聚變能商業化開發的企業相繼成立,聚變新能更是整合了中國科學院合肥物質科學研究院的技術優勢與市場化資本活力。

現在,安徽正通過“科研院所+商業公司”的協同模式,在氘氚聚變這一具有商業化前景的技術路線上持續突破。

2025年初以來,一度被戲稱為“永遠還要50年”的可控核聚變取得了多個重大突破,實現可控核聚變商業化的時間周期可能因此縮短。

01/

終極能源

2021年9月28日晚,中國科學技術大學東校區USTC1958咖啡館里,舉辦了一場主題為“碳中和與能源革命”的科學文化沙龍。

BEST主體工程(來源:安徽日報 徐旻昊)

在這場活動上,時任中國科學技術大學校長的包信和院士向中科院等離子體所原所長李建剛院士,拋出一個困擾幾代科學家的問題:

“建剛院士你講講,我上學的時候就聽說聚變要50年建成,現在我快退休了,還說要50年,你跟我講講什么時候能實現?”

另一個現場的提問則更直指本質:“可控核聚變在將來40年內是否有商業化可能?”

李建剛在2015年當選為中國工程院院士,是中國磁約束核聚變學術帶頭人之一,負責了三代聚變裝置的技術發展、實驗計劃的制定和實施,也是國家重大科技基礎設施“聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施”的總指揮。

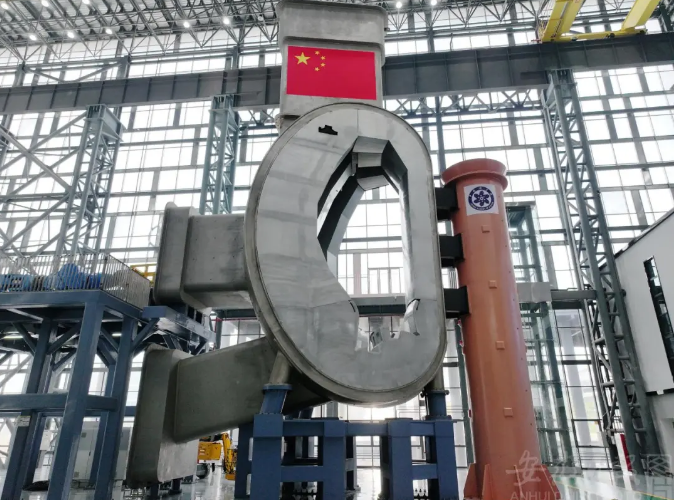

近4年后,在位于合肥科學島的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)不遠處,緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目工程總裝工作正在進行。

EAST裝置(來源:安徽日報 徐旻昊)

核聚變,指的是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核,同時釋放大量能量的過程。它不僅驅動著太陽持續發光發熱,更引領著人類探索新能源的夢想。

可控核聚變,被譽為“人造太陽”,以其獨特優勢吸引著全球目光。與化石能源、風能、水能等相比,它不受自然條件限制,可再生且清潔安全。一旦實現商業化,可控核聚變將帶來穩定的電力供應,成為未來能源結構的關鍵支柱,被視為人類的終極能源。

“太陽之所以發光放熱,是由于其內部不斷進行的核聚變反應。”中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所團委書記葉華龍告訴記者,他們研究的可控核聚變技術就是借鑒太陽發光發熱的原理,讓氫的同位素氘和氚結合,從而持續穩定釋放出巨大能量。氘和氚,就來自海水——氘可以從海水中直接提取,氚則可以通過氘和鋰反應產生。

那么,一升海水能有多大能量?葉華龍說,從一升海水里面提取原料發生核聚變所釋放的能量,可與300升汽油相當。核聚變能的好處還有很多。過去幾十年發生的核災難讓不少人談核色變。“核聚變卻不同,一旦條件失效,反應會瞬間停止,就像關掉水龍頭一樣安全,不存在核泄漏、核輻射風險。”

這場名為“碳中和與能源革命”的科學沙龍,匯聚了國軒高科股份有限公司董事長李縝、合肥合鍛智能制造股份有限公司董事長嚴建文、蔚來汽車董事長李斌等政企學界代表。

2023年5月,作為中國科學院等離子體物理研究所在磁約束核聚變領域的唯一成果轉化平臺,聚變新能(安徽)有限公司正式成立,為緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)的實施主體單位,注冊資本50億元,一年之后增至145億元。

2024年,嚴建文履新,擔任合肥綜合性國家科學中心能源研究院執行院長,并在當年成為聚變新能(安徽)有限公司的董事長。

聚變新能公司的目標在于將可控核聚變技術由科學實驗階段提升至高成熟度的工程實踐和商業應用水平,這無疑吸引了眾多投資機構的目光。

公開資料顯示,聚變新能由合肥產投新能科技合伙企業、安徽皖能豐禾聚變科技合伙企業、中國石油集團昆侖資本有限公司、合肥科學島控股有限公司和安徽省科創投資有限公司等6家股東共同持股,股東涵蓋央企、科研機構資產管理平臺、安徽省與合肥市國資平臺及社會資本。

02/

路線與圖景

在合肥聚變堆園區的聚變創新展覽館,一張階梯圖展示了“聚變合肥 中國方案”核聚變能研發路徑:物理實驗裝置(科學驗證)到聚變實驗堆(演示發電)再到聚變工程堆(商業應用)。其中,“EAST實驗裝置”“ITER實驗堆”“CRAFT設施”“BEST裝置”“CFEDR工程堆”的示意圖引人注目。

葉華龍在一旁告訴記者:

全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)是基礎,意味著人類首次在實驗裝置上模擬出未來聚變堆高效穩態運行必備的環境,驗證了核聚變發電的可行性;

緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目將在EAST裝置的基礎上,首次演示聚變能發電,為中國聚變能的發展作出前瞻性和開創性貢獻;

聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(CRAFT)將是國際聚變領域參數最高、功能最完備的綜合性研究及測試平臺,為聚變實驗堆和工程堆核心部件的研發及建設保駕護航。

BEST建設工地(來源:安徽日報 張大崗)

7月1日,記者來到位于合肥市廬陽區三十崗鄉的合肥未來大科學城,緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目建設施工現場機器轟鳴。

“現場裝配的部件數以萬計,總重高達6000噸,精度要求高,標準嚴苛。”緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目工程負責人黃雄一介紹,BEST裝置已啟動工程總裝工作,是裝置建造過程中最關鍵的環節之一,要將包括超導磁體系統、磁體饋線系統、杜瓦、冷屏、包層以及偏濾器等在內的聚變堆“心臟”部件精確安裝至主機基坑內。

距此不遠處的合肥科學島,坐落著由中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所牽頭,我國自主設計、自主建造的世界上第一個全超導非圓截面托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST),這就是人們耳熟能詳的“人造太陽”。

EAST裝置的主機部分高11米,直徑8米,重400噸,由超高真空室、縱場線圈、極向場線圈、內外冷屏、外真空杜瓦、支撐系統等六大部件組成,憑借其先進穩態長脈沖等離子體運行,創下了多項世界紀錄。

BEST主體工程(來源:安徽日報 徐旻昊)

聚變研究在基礎科學上取得突破后,迅速轉向工程實踐。

“BEST技術可行性經過充分論證和國際評估,能夠提供接近未來聚變堆參數的集成環境,驗證關鍵工程技術和部件。BEST將在EAST裝置技術沉淀的基礎上,首次實現聚變能發電演示。”聚變新能(安徽)有限公司董事長嚴建文說,BEST項目的啟動標志著我國在可控核聚變領域的技術突破和工程化應用邁入新階段。

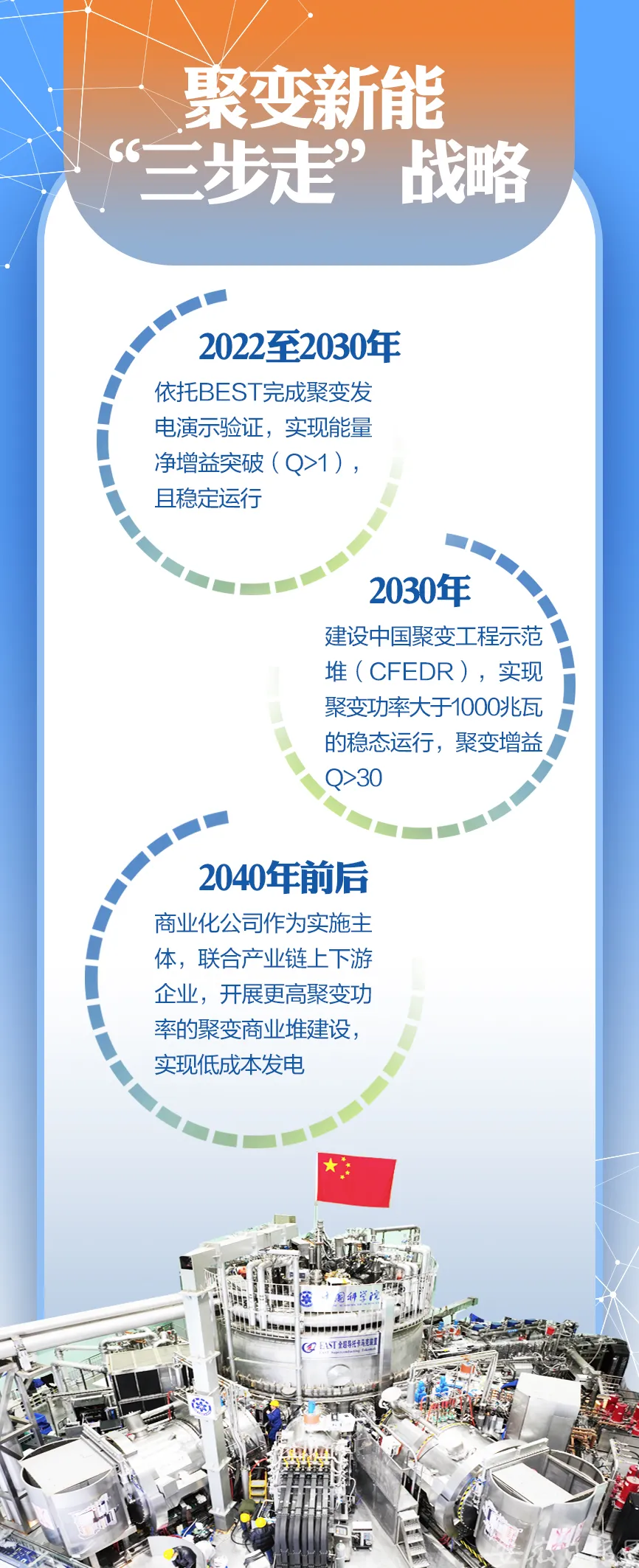

事實上,BEST裝置只是聚變新能圖景里“緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)——聚變工程示范堆(CFEDR)——首個商業聚變堆”的第一步。

元新聞制圖

為什么在商業堆前要建設BEST和CFEDR?

通俗來說,在第三步商業聚變堆設計和建造前,緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)要系統驗證并解決氘氚的穩定燃燒。聚變工程示范堆(CFEDR)則要驗證氚增殖,即實現氚的閉環循環,消耗多少氚就能產生多少氚,甚至產生的氚要大于消耗的氚。只有完成了這兩個核心目標,才能認為初步具備了商業化的價值。

“計劃在2040年前后,聚變新能將聯合產業鏈上下游企業,開展更高聚變功率聚變商業堆建設,努力實現低成本發電。”嚴建文說。

值得注意的是,4月25日在上海舉行的“好望角科學沙龍”上,李建剛指出,預計可以在2027年建成緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)。“從實驗裝置到聚變實驗堆、工程示范堆,再到聚變能原型電站,是中國磁約束聚變能發展的技術路線圖。”

李建剛在活動中透露,中國聚變工程示范堆(CFEDR)已啟動方案設計。“中國聚變工程示范堆將完成從國際熱核聚變實驗堆(ITER)到聚變原型電站之間的技術過渡和工業實踐,演示聚變能持續大功率、安全和穩定運行的可行性。”

03/

半個多世紀的求索

6月18日,距離緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)不遠處的“夸父”項目迎來重要進展。作為“夸父”項目的19個子系統之一,低雜波電流驅動系統的成功驗收,標志著該系統及其關鍵部件完成了從設計優化、預研驗證、加工制造到測試驗收的完整流程。

“夸父”學名為聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(CRAFT),是“十三五”國家重大科技基礎設施,項目由中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所承擔。

半個月后,記者在聚變堆園區11號廠房看到了一個外形猶如“橘子瓣”、高度達20米的實驗平臺。這就是1/8真空室及總體安裝實驗平臺。

未來,八個這樣的“橘子瓣”將組成“人造太陽”的“鍋爐”,為上億度的等離子體運行提供真空環境。葉華龍說,目前,這里正在進行偏濾器部件和遙操作系統的集成測試,將進一步驗證這個總裝平臺的綜合能力。該設施目標是建成國際磁約束聚變領域參數最高、功能最完備的綜合性研究平臺。

1/8真空室及總體安裝實驗平臺(來源:安徽日報 徐旻昊)

從EAST的科學驗證到BEST演示發電,從深度參與ITER建設到CRAFT平臺建設,再到未來推動CFEDR工程示范堆立項,在中國,這項“逐日”工作,已經持續了半個多世紀。

元新聞制圖

20世紀60年代,我國抽調多家單位人員在四川樂山組建585所(中核集團核工業西南物理研究院的前身),從事受控核聚變研究。此后,585所陸續研制“環流”(HL)系列常規導體托卡馬克裝置。

1972年10月,國家批準核聚變研究可以由二機部和中科院兩家開展,從而形成了我國磁約束核聚變研究的長遠布局。1978年9月,中國科學院等離子體物理研究所在合肥成立,在攻克多項技術難關后,相繼研制出HT-6B等小型實驗裝置,并于1984年底建成我國首個空芯變壓器托卡馬克裝置HT-6M。20世紀90年代,中國科學院等離子體物理研究所主持建設了全球首個全超導托卡馬克裝置HT-7U(后更名為EAST)。

2006年9月28日,EAST首次成功完成放電實驗,獲得電流200千安、時間接近3秒的高溫等離子體放電。至此,EAST成為世界上第一個建成并真正運行的全超導非圓截面核聚變實驗裝置。此后,EAST多次刷新世界紀錄。

“它的一次次突破意味著人類首次在實驗裝置上模擬出未來聚變堆高效穩態運行必備的環境,驗證了核聚變發電的可行性。”科研人員介紹。

葉華龍告訴記者,今年初,位于合肥科學島上的全超導托卡馬克裝置EAST獲得重大成果,成功實現1億攝氏度1066秒穩態長脈沖高約束模等離子體運行,刷新世界紀錄。這標志著中國在等離子體穩態高約束模運行這一關鍵技術上已穩居世界領先地位。這些突破不僅具有科學意義,更為未來商業聚變堆的工程設計和運行提供了寶貴數據。

在中國核聚變研究一步一個腳印前行時,國際核聚變研究也在推進。1985年,美蘇兩國共同倡議,由美、蘇、歐、日共同啟動采用全超導托卡馬克技術路線的國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃。中國于2006年正式加入ITER。等離子體所承擔了ITER計劃分配給中國的近75%的研發任務,通過自主創新突破多項技術瓶頸。EAST已成為ITER計劃最重要的實驗驗證平臺和典型“衛星工程”。

04/

曙光初現

因無限、清潔和安全的特性,可控核聚變被視作人類終極能源,但由于進展緩慢,“永遠還要50年”成為行業長久以來的玩笑話。近兩年,國內外主流核聚變項目不斷刷新進度,似乎正在打破這一魔咒,可控核聚變的商業化應用顯露曙光。

科研人員維護“夸父”負離子源中性束注入系統(來源:安徽日報)

從中國科大東區USTC1958咖啡館中傳來的“50年”追問,不僅是科學家間的對話,更是中國能源轉型的時代追問。

聚變能源“永遠還要50年”的魔咒,源自其極端技術難度。

有業內人士指出,實現可控核聚變必須跨越勞遜判據的門檻——即溫度(T)、密度(n)和約束時間(τ)的乘積需超過5×1021keV·s/m3。這被科學家稱為“聚變三重積”。

2025年成為核聚變研究的爆發之年,商業化競速也隨之開啟。盡管技術路線并不完全一致,但今年來核聚變裝置獲得的突破性進展,已然讓科幻敘事照進了現實。

1月,EAST裝置實現1億度高約束模等離子體1066秒穩態運行,刷新世界紀錄;

3月,“中國環流三號”在成都首次達成“雙億度”——原子核溫度1.17億℃、電子溫度1.6億℃,并大幅提升等離子體電流、能量約束時間綜合參數;

4月,國際熱核聚變實驗堆(ITER)組織宣布,這一由30多國數十年共建的“人造太陽”已完成其“電磁心臟”——世界最大、最強的脈沖超導電磁體系統的全部組件建造;

7月,瀚海聚能直線型場反位形聚變裝置實現等離子體點亮……

事實上,核聚變要“發電”,首先需要考慮控制1億度的高溫燃料。這個量級的燃料會使得普通材料一碰就氣化。只有靠引力、磁場或慣性這種“非接觸式”手段,才能持續“發電”。現行有三種“約束方案”,相當于給等離子體(高溫燃料)設計不同的“牢籠”,分別為引力約束、慣性約束、磁約束。

目前,磁約束被公認為最具前景的方向,而托卡馬克裝置則是當前產業化探索的核心路徑。

行業認為,隨著高溫超導磁體等技術進步加速,國內外主流聚變裝置不斷取得階段性突破,資本與政策的支持以及AI賦能,聚變研究正從“永遠50年”進入“10-20年”窗口期,商業公司的高效運作或將進一步縮短時間。

據國家能源局官網,我國核能發展遵循了“熱堆—快堆—聚變堆”三步走戰略。

熱堆是核能發展的第一步,主要關注的是核裂變技術的成熟應用。熱堆技術相對成熟,是當前核能發電的主要形式。快堆作為第二步,主要是采用快中子反應,能夠實現核燃料的增殖,提高資源利用效率。聚變堆是核能發展的最終目標。

在此背景下,越來越多的企業和資本開始入局攻關核聚變技術。

目前,中國在核聚變研究上形成了兩股主要力量:以中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所和中核集團核工業西南物理研究院為主的“國家隊”;另一邊則是迅速崛起的商業化企業。

“國家隊”建造的是大型“人造太陽”,為未來真正點亮“人造太陽”打基礎、做準備。商業化企業則采取小型“人造太陽”的模式,通過開發小型、模塊化的聚變反應堆,提供更低成本、更高效率的清潔能源。

在國內,商業化企業正以多元技術路線并進的方式展開探索:有的聚焦高溫超導托卡馬克技術,追求能量增益的突破;有的則嘗試結構更為緊湊的直線型路線,力圖在成本和效率之間找到平衡點;還有團隊從實驗室走出,努力用最短時間將多年科研積淀快速轉化為工程實踐。

05/

安徽力量

5月1日,合肥緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)項目工程總裝工作正式啟動,比原計劃提前兩個月。

嚴建文對聚變新能的定位是“戰斗部隊”。這樣的緊迫感緣于全球范圍內可控核聚變技術商業化應用形勢的變化。

多家券商分析報告指出,可控核聚變是未來國家間在能源領域的必爭之地。今年以來,我國可控核聚變領域進入資本開支擴張周期,國內可控核聚變正處于實驗堆建設、工程堆驗證階段。由此,券商普遍看好可控核聚變產業在“十五五”期間進入密集的資本開支期,更看好可控核聚變板塊資本開支擴張帶來的投資機會。

“我們不能起了大早,卻趕了晚集。”嚴建文認為,聚變新能擁有非常好的條件,對于全球聚變產業而言,合肥則是不可低估的力量。“現在,我們在托卡馬克裝置上領先了一步。”

2017年,合肥綜合性國家科學中心建設方案獲批,成為繼上海張江綜合性國家科學中心后的全國第二個綜合性國家科學中心。

這一年也為安徽后來在可控核聚變產業的布局和發展埋下了伏筆。

當年12月5日,在中國科學技術大學水上報告廳,中國聚變工程實驗堆CFETR(后更名為CFEDR——中國聚變工程示范堆)宣告啟動工程設計。該項目是中國在全面消化吸收國際熱核聚變實驗堆(ITER)相關技術的基礎上,預先開展下一代聚變堆研究的重大項目。

要建設中國聚變工程實驗堆(示范堆),必須要有實驗堆(示范堆)關鍵部件的預研基地。

2019年1月3日,國家發展改革委明確聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(CRAFT)項目由中國科學院合肥物質科學研究院作為項目建設單位在合肥一地建設。

CRAFT園區外景(來源:安徽日報 馬二虎)

作為全球綜合性的聚變科研平臺,CRAFT主要承擔兩項核心使命:其一是為未來聚變堆研制主機系統組件;其二是通過技術攻關全面掌握下一代聚變堆關鍵技術體系,培養專業技術人才隊伍,最終實現聚變裝置全系統國產化目標。

據中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所消息,由于未來反應堆的建設規模較大,基于現實條件,中國科研團隊審慎研判,提出建設緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)的戰略規劃,作為EAST裝置的技術迭代與ITER計劃的重要銜接。

“這是合肥獲批綜合性國家科學中心后首個落戶的國家‘十三五’重大科技基礎設施項目。”合肥市發展改革委綜合性國家科學中心工作處處長李辰告訴記者,聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施是《國家重大科技基礎設施建設“十三五”規劃》中優先部署的大科學裝置,也是合肥綜合性國家科學中心的核心建設內容之一。

李辰認為,CRAFT項目的落地,是安徽可控核聚變產業發展的關鍵一環,為后來BEST的建設奠定了基礎。

2021年5月,合肥未來大科學城的建設方案正式提出,統籌規劃80平方公里擴展區和19.2平方公里核心區。在核心區里,分布著緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)等一批大科學裝置,合肥成為全國大科學裝置布局最為密集的城市之一。

合肥科學島(來源:安徽日報 馬二虎)

事實上,近年來,我國已將支持可控核聚變產業納入頂層設計,重磅政策頻出。2021年《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》首次將可控核聚變列為“低碳前沿技術攻關”的重點領域;2022年,國家發展改革委和國家能源局發布“十四五”現代能源體系規劃,提出支持受控核聚變的前期研發,積極開展國際合作。

2024年,科技部、工業和信息化部、國務院國資委等七部門聯合發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》,明確提出要加強以核聚變為代表的未來能源關鍵核心技術攻關。這一政策信號,被業內視為“吹響了我國可控核聚變邁向落地應用的沖鋒號”。

各地迅速響應。2023年,安徽出臺《以創新模式加速推進聚變能商業應用戰略行動計劃(2022—2035年)》,確立核聚變開發應用實驗堆、工程堆和商業堆“三步走”發展戰略。

7月22日,注冊資本高達150億元的“核聚變國家隊”中國聚變能源有限公司在上海正式揭牌成立,國有資本再次進軍這一“終極能源”領域。中國核電當日晚間公告,為響應國家未來產業戰略發展要求,落實中國核能“三步走”戰略,擬參股投資中國聚變能源有限公司。

記者梳理發現,可控核聚變產業包括材料、主機、系統、應用等多個環節,得益于產業鏈整體技術進步和產學研協同創新,我國可控核聚變產業取得先發優勢,在高溫超導帶材、高溫超導托卡馬克裝置等方面占據領先地位。

李辰介紹,目前,合肥形成了覆蓋科學研究、工程集成、未來商業發電原型裝置的大科學裝置集群,并依托中國科學院、中國科學技術大學等科研機構和高校的科研基礎,匯聚了世界一流的人才。

2023年11月16日,聚變產業聯盟正式成立;2025年6月13日,聯盟注冊為“安徽省聚變產業聯合會”實體。截至目前,已形成從超導材料、真空設備到智能控制的產業鏈閉環,相關專利數量占全國總量的37%。

嚴建文認為,有了前期EAST、CRAFT等的鋪墊,一定程度上解決了可控核聚變產業鏈條上的企業培育工作。“比如以前某個領域只有一家供應商,現在通過BEST的建設,未來供應商會越來越多。”

在產業鏈方面,截至目前,合肥已匯集聚變能源產業鏈企業70余戶,涵蓋上游超導線材等生產(夸父超導、上超材料等),中游主機設備制造、工程建設(曦合超導、聚能電物理等),下游設計運營商(聚變新能公司)的全產業鏈。依托2023年在合肥成立的聚變產業聯合會,已匯集會員企業200余家,覆蓋超導材料、磁體系統、真空設備等10個產業鏈環節。

科技、產業、資本等多方力量的匯聚,將支撐安徽在可控核聚變領域日益嶄露頭角,為人類邁向終極能源的夢想作出更大貢獻。

(元新聞記者 常誠 梁巍 “安徽逐日”系列報道②)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們