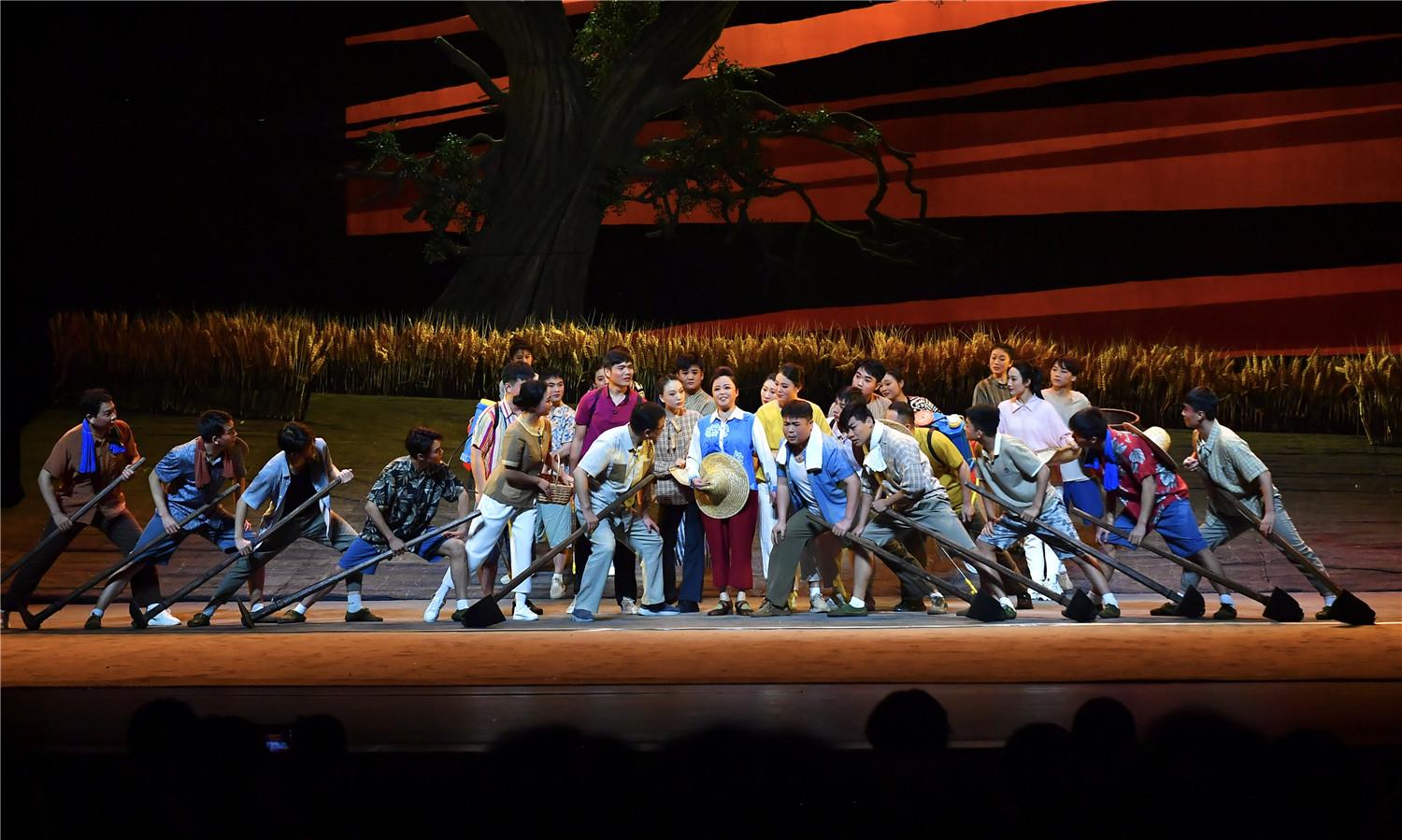

黃梅戲《不朽的驕楊》劇照。 本報記者 范柏文 攝

2023年12月15日晚,淮北梆子戲《風雨王家壩》在江蘇紫金大劇院開演。圖為演出劇照。本報記者 程 兆 攝

2023年12月7日晚,徽劇《徽班》在江蘇紫金大劇院精彩上演;2023年12月13日,徽劇《劉銘傳》在杭州紅星劇院上演;2024年1月9日,黃梅戲《紅樓夢》在上海藝海大劇院上演……

近期,安徽省委宣傳部、安徽省文旅廳、安徽省文聯為北京和長三角地區的觀眾帶來了“新時代 新徽班 新氣象”精品劇目展演活動,集結了該省8家院團、12部精品劇目,演繹“徽文化”、唱響“徽之聲”。筆者注意到,包括原創徽劇《徽班》在內,此次展演劇目還有徽劇《劉銘傳》、黃梅戲《天仙配》《女駙馬》《紅樓夢》《太陽山上》《不朽的驕楊》等,戲曲占據大半壁江山。

仔細推敲不難發現,戲曲藝術的綿延發展、薪火相傳,映射著長三角地區一直以來根深葉茂的文化交流與交融。

尋根溯源,長三角區域以良渚文化為共同源頭,時代更迭中,又匯聚了吳越文化、徽州文化、海派文化的歷史基因和文化特質,逐步交融發展成具有共識性和認同性的江南文化。這是一種骨子里刻滿了詩性審美氣質,具有獨特精神性格和人文風貌的地域文化,而戲曲恰是承載這一氣質和精神的活化石。那仿佛寫意山水般的空靈舞臺,酷似靈動工筆人物的生旦凈丑,極富人生況味跌宕起伏的劇情故事,無處不蘊含著詩性的審美和中華傳統文化的精髓要義。

“情不知所起一往而深”的昆曲《牡丹亭》,所描繪的至情至性的生死愛情,盡顯作者對人生與愛情的哲學思考與世情體驗;越劇《紅樓夢》承襲原著精神,演繹出閨閣佳人的人生百態,展現了真正的人性美和悲劇美;黃梅戲《天仙配》《女駙馬》贊美了樸實的勞動人民和勇敢智慧的女性形象,宣揚了不分階層勇敢自由的愛情婚姻觀;原創徽劇《徽班》藝術化再現了一個徽班進京城求生存的故事,展現了前輩藝人堅守藝術理想、自強不息、勇于創新的可貴精神……江南文化中的優秀品質在戲曲舞臺上閃閃發光。

戲曲承載著詩性的江南文化,而富庶繁華的江南,又是戲曲發展不可或缺的肥沃土壤。自古以來長三角地區就是中華戲曲的發源和發祥之地,眾多劇種在蘇浙滬皖這片土地上共榮共生,相互滋養,相互成就。

八百多年前,南戲發源于浙江永嘉,隨后很快向南北流布,衍變為海鹽腔、余姚腔、昆山腔、弋陽腔等“南戲四大聲腔”。那之后兩三百年,基于蘇州吳語地界的昆山腔一枝獨秀,它吸取了余姚腔、弋陽腔、海鹽腔之特色,又兼容北曲之優點,形成全新的“水磨腔”,軟糯細膩,謂之昆曲,此后獨領風騷四百年。直至18世紀后期地方戲興起,那時徽商盛行,其出資運營的徽班不斷發展壯大,終于在1790年乾隆80大壽之時,各大徽班自云集之地揚州啟程北上,進京獻藝,后在京城“徽漢合流”,催生了國粹京劇,開啟了花部戲曲百花競放的繁榮時代。浙江的紹興文戲,安徽的黃梅戲,江蘇的錫劇、揚劇、淮劇等地方戲紛紛興起,連同京劇一起,在上海這個大碼頭發揚光大,促生了代表著現代戲曲品格的越劇和海派京劇。

長三角地區文化地緣相近,文化傳統相通,文化風俗相融,憑借這些得天獨厚的地理優勢和觀念優勢,率先在經濟上崛起的同時,也帶動地域傳統文化特別是地方戲曲藝術經歷著時代審美的轉型。戲曲是地域文明的延伸,是百姓情感的慰藉,是社會進程的縮影。保護長三角地區的戲曲藝術就是保護長三角地區的歷史文明,傳播長三角地區的戲曲藝術就是傳播中華文化。

233年前,徽班進京帶來了京劇的誕生,助推了中國戲曲的繁榮。233年后的今天,讓我們一起期待,新時代,新徽班,新氣象!(新華日報記者 高利平)

(作者系新華日報昆蟲記戲曲工作室副主編)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們