習近平總書記強調,長三角區域要加強科技創新和產業創新跨區域協同。安徽在持續深入推進長三角一體化高質量發展中,堅持科技打頭陣、下好創新先手棋,攜手滬蘇浙,跨區域、跨部門整合科技創新力量和優勢資源,打造科技創新策源地,不斷加強科技創新和產業創新深度融合。

記者 胡君

這里是位于中國科學技術大學的國家同步輻射實驗室。在我身后就是合肥光源大科學裝置。而我現在所在的這個位置,是今年2月份剛剛投入使用,由上海光源、合肥光源和浙江光電子研究院共同打造的國內首個產業專用同步輻射實驗平臺,作為合肥光源的一個重要組成部分,它將為長三角地區的半導體、新材料等戰略性新興產業領域的關鍵核心技術攻關提供重要的實驗平臺。

同步輻射光源被稱為前沿科研的眼睛,它就像是個“超級顯微鏡”,能夠為人們提供微觀世界觀測條件。合肥光源在半導體和能源材料等領域具有突出優勢,上海光源則更擅長在生命科學和金屬材料等領域的物質結構觀測,而浙江光電子研究院具有較強的產業轉化能力,三者優勢互補,探索大科學裝置為產業創新提供定制化服務的新模式。

這個平臺是今年初搭建完并且論證結束,包括通過驗收,我們從2月份開始到現在已經(服務)有好幾十家企業,接下去還有像一些非常知名的龍頭企業,會把它們最關鍵的問題 堵點放到這里來攻克。

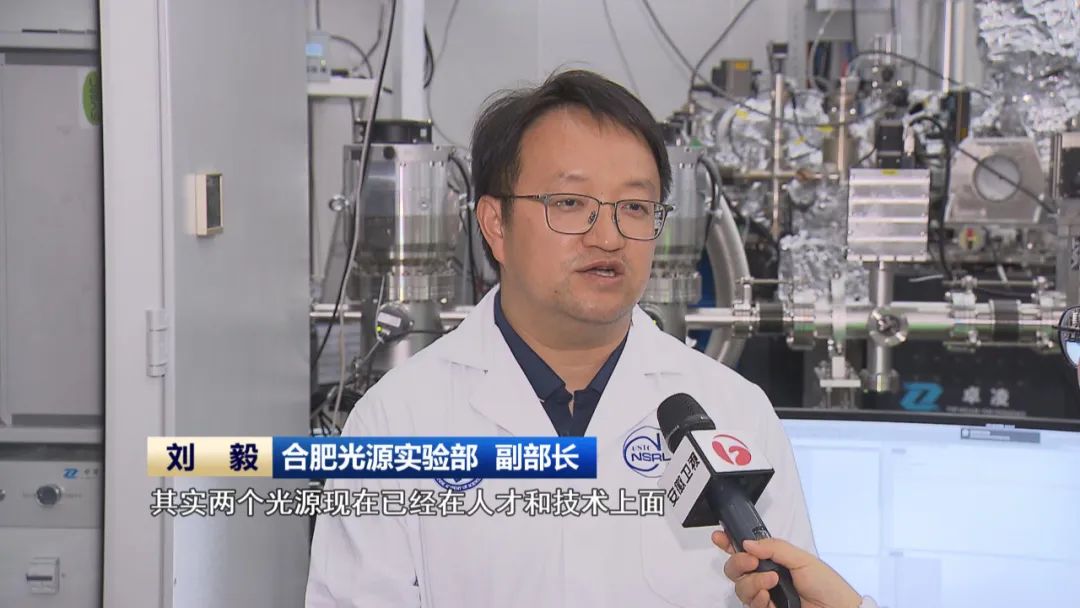

其實兩個光源現在已經在人才和技術上面形成有效的互通,現在主要的任務是建設我國第四代同步輻射光源,將在相干衍射成像以及對量子功能材料的研發等方面都會形成極大的科技攻關能力。

為推動長三角地區科技創新和產業創新跨區域協同,2022年底,科技部與長三角三省一市聯合印發《長三角科技創新共同體聯合攻關合作機制》,安徽積極作為,與滬蘇浙攜手共建高水平國家實驗室體系,建成、在建和預研謀劃了13個大科學裝置,全省8608臺(套)大型科學儀器設備與滬蘇浙共享共用,與此同時安徽還牽頭成立了長三角人工智能產業鏈聯盟、人形機器人聯盟,參與建設數字長三角共建聯盟,推進建設蕪湖數據中心集群,并與滬蘇浙共建長三角G60科創走廊。在今年4月份舉辦的第三屆中國(安徽)科交會上,長三角國家技術創新中心安徽基地啟動建設,將加速安徽創新生態和體系對接滬蘇浙的步伐。

安徽在過去很多年都是在引領全國的創新,我們長三角國家技術創新中心啟動我們在安徽的工作,把產學研用深度融合的創新生態和體系打造得更大,基于長三角,面向全球一體化地去集聚全球的創新資源,到我們長三角來落地。

隨著長三角一體化的深入推進,跨區域、跨學科的協同創新模式正在長三角遍地開花。最近位于江蘇蘇州市的艾瑞森表面技術公司,剛剛突破了一項鈦合金表面材料的關鍵核心技術,成功的背后是一場特殊的“科研眾籌”。通過長三角國家技術創新中心牽線搭橋,協調共同需求的企業一起參與研發,其中江蘇產業技術研究院出資150萬元,上海、蘇州和合肥的企業各出資50萬元,安徽工業大學則負責核心技術的研發。眼下,企業已經計劃生產搭載這項新技術的材料產品。

我們的生產能力比較突出,但是我們在研發這塊還是有所欠缺,所以長三角研究院、企業、學校共同去解決一個問題,借助他們的研發力量,我們可以提高我們的產品市場競爭力。

長三角一體化發展上升為國家戰略6年多以來,通過共建“創新生態圈”,為國家高水平科技自立自強發揮了重要作用,其中國家級高新技術企業數量占全國的比重已從1/12上升到1/8,科創板上市企業數量在全國占比超過20%。而安徽通過堅持科技打頭陣、下好創新先手棋,區域創新能力已連續13年位居全國第一方陣。截至2024年底,安徽擁有國家級高新技術企業2.3萬家,國家級科技型中小企業達3.5萬家,分別位居全國第8位、第5位,為長三角地區科技創新實力不斷增強發揮了重要作用。

現在的任務就是要聚焦關鍵技術攻關,推動科技創新產業創新融合發展,構造人才競爭優勢和營造一流的創新生態,更好地加大(長三角)一體化合作,為國家實現高水平科技自立自強做出更大貢獻。

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們