8月2日下午3點,在位于肥東縣橋頭集鎮龍泉山腳下的合肥地震監測中心站肥東站,天氣悶熱,在陽光直射的地面上,溫度計的指針已經指向接近50攝氏度。著名的郯廬斷裂帶就從不遠處的野外水準觀測場地中穿過,1985年以來,合肥地震監測中心站野外水準測量小組長年累月在這里開展跨斷層短水準測量,冒著酷暑嚴寒,監測郯廬斷裂帶的“風吹草動”。

500米長的路“走”了近40年

“郯”是山東郯城,“廬”是安徽廬江,郯廬斷裂帶在安徽可算是家喻戶曉。作為東亞大陸上的一系列北東向巨型斷裂系中的一條主干斷裂帶,郯廬斷裂帶在中國境內延伸2400多公里,向北穿過東三省直到俄羅斯,向南延伸到湖北武穴附近。

幾百年來,沿郯廬斷裂帶大大小小的地震頻繁發生,1668年7月25日發生的郯城地震震級達8.5級,是截至目前最大的一次,也是我國大陸東部板塊內部一次最強烈的地震。我省位于郯廬斷裂帶中南段,總體來說,地震活動性相對較弱,現代地震活動水平也相對偏低。

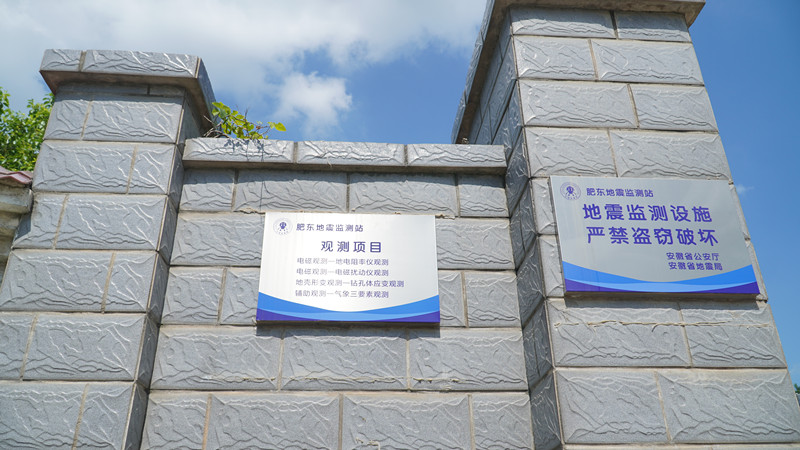

多年來,我國在郯廬斷裂帶沿線布設了多個跨斷層水準測量點,監測地殼的運動變化,?為中長期地震預測提供有效的依據。合肥地震監測中心站是我省唯一的定點短水準觀測臺站,也是我省唯一具有野外工作性質的地震臺站。

位于龍泉山腳下的跨斷層短水準測量場地三面環山,夏天格外悶熱。測量場地中有一條雜草叢生的小路,小路之下看不見的地層深處,郯廬斷裂帶斜穿而過。仔細觀察周圍環境會發現端倪,小路一側的水塘邊,鮮艷的紅砂巖非常醒目,小路另一側的山上,則裸露著大理石和花崗巖,斷層兩側“涇渭分明”。

合肥地震監測中心站運維室主任、野外水準測量小組負責人孫軍告訴安徽商報融媒體記者,合肥中心站主要負責監測郯廬斷裂帶的一個主干斷層——池河-西山驛斷裂的斷層垂直活動,已經持續監測了近40年。“1985年到2018年,野外測量每天進行,測量小組的監測人員幾乎是全年無休,很多老一輩的監測人員當年就住在臺站,非常辛苦。”

2018年以來,根據中國地震局統一規劃,野外測量調整為在每月規定日期和時間開展,一般每周兩次,不論寒暑,風雨無阻。

助力研判地震活動不容分毫誤差

所謂跨斷層短水準測量,就是利用水準儀和水準標尺,根據水平視線原理測量斷層兩側垂直位移,判斷斷層活動特性,為專家研判地震活動提供基礎數據。

下午2時30分,測量小組抵達測量場地,先不著急“開工”,水準儀被從設備箱中拿出來,先“晾”半個小時,適應環境溫度。“水準儀從室內被拿到室外,首先要適應環境溫度,使儀器內部和周圍環境溫度一致,否則會增加測量數據誤差。”孫軍介紹,隨著科技的進步,地震監測手段也更加豐富多樣,合肥地震監測中心站就有測震、地電阻率、鉆孔應變、水位、水溫、水氡、氣氡等多種觀測手段,很多工作可以使用儀器設備自動完成,但跨斷層短水準測量依然需要人工徒步進行,其主要原因是精度要求高。高溫天里,工作人員在測量過程中還要為儀器撐傘遮陽,同樣是為了防止高溫和陽光直射影響增加測量數據誤差。

測量場地內,約500米長的距離被分為14個測站,兩端和中間布設了3個水準基巖點,中間還有多個過渡點。測量人員在最東端的水準基巖點放下標尺,測量正式開始。地面以下22米深處,一個金屬基巖標志被埋在穩定的巖石內部,確保了整體觀測數據的穩定可靠。

從東走到西,測量人員一共要測量15個點的數據,再通過科學方法將這些數據匯總計算,最終得出斷層兩側的高差。跨斷層短水準測量屬于精度要求最高的一等水準測量,為了確保數據準確可靠,測量要往、返進行,從最西邊的水準基巖點向東再測量一遍。往、返測量的數據誤差必須在限定的范圍內,否則數據作廢,還要在規定時間內重新測量。

酷暑天已經算是“好天氣”

記者探訪當天,合肥最高氣溫達35℃,水準儀和支架非常沉重,金屬水準標尺長度近3米,測量人員扛著設備完成幾個測量點的工作,已經汗流浹背。邊走還要邊揮舞鐮刀砍掉遮擋視線的雜草樹枝,往返測量一趟耗時1個半小時左右,測量人員的衣服已經被汗水浸透。

孫軍告訴記者,這樣不刮風不下雨的天氣已經算是“好天氣”。測量工作按照相關技術規范要求,必須在規定日期的規定時間內完成,允許測量的時間都是經過精確計算的。今年7月初合肥地區遭遇連續暴雨,測量場地積水深度到小腿肚,測量人員冒著大風大雨在積水中尋找測量點,還要保證水準標尺絕對豎直,十分艱難。

測量小組成員孫伯樂從事野外觀測已經11年,他告訴安徽商報融媒體記者,野外雜草叢生,遇上陰雨天最多的就是蚊子,一巴掌下去能打死十來只。冬天地面積雪,為了數據準確,測量前還要清理積雪。2016年1月,肥東出現了近年來少有的極端嚴寒天氣,戶外氣溫接近零下10℃度,為了確保水準觀測數據的連續率和穩定性,水準測量小組每天在測量前要先鏟冰除雪,清理測量地面。

每周兩次的測量經常趕上法定假期,對于測量人員來說,年三十在野外工作再正常不過,能夠連續休個7天長假陪伴家人更是幾乎不可能。遇上特殊情況,跨斷層短水準觀測還要恢復每天連續進行。2020年,測量小組就曾連續3個多月持續進行每天觀測。

作為合肥地震監測中心站運維室的一部分,水準測量小組同時還承擔著合肥、滁州、馬鞍山、蕪湖四個地市的地震監測設備運維任務,每個月出差將近二十天,休息陪伴家人的時間很少。為了盡量減少干擾,很多監測臺站位置偏僻,有些位于深山,設備維護常常要跋山涉水。遇到極端天氣,地震監測和運維人員與救災人員一樣,也是“逆行者”。

(安徽商報融媒體記者 劉媛媛 通訊員 吳雯雯 實習生 李翔/文 楊雪嬌/攝)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們