中安在線 中安新聞客戶端訊 現如今人們的生活已經離不開塑料,小到一根吸管,大到一輛汽車……然而,大規模的塑料生產給人們提供了便捷,卻給自然界帶來了難題。解決“白色污染”問題,迫在眉睫。

近日,中國科學技術大學曾杰教授課題組在塑料循環升級領域取得突破性進展。研究人員設計出一種“氫呼吸”策略,在無需額外添加氫氣或溶劑的情況下將高密度聚乙烯塑料轉化為高附加值的環狀烴類,為廢棄塑料的“人工碳循環”提供了新方法。6月26日,研究成果發表在國際知名學術期刊《自然·納米技術》上。

中國科學院院士、石油化工專家何鳴元教授認為,“這項工作巧妙地結合了煉油工業中催化重整和加氫裂化兩個過程的基本原理,以氫的完美平衡實現塑料降解新路線,是塑料降解科學技術的重大突破。”

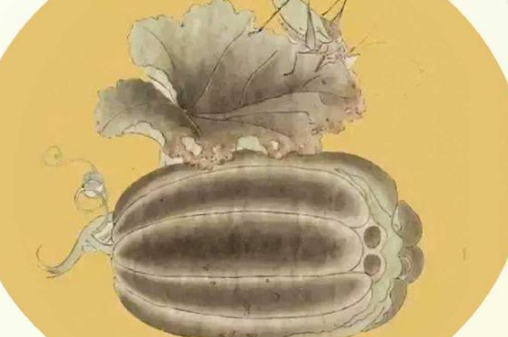

高密度聚乙烯塑料在催化劑的作用下降解示意圖 曾杰團隊供圖

聚乙烯塑料相當于“固體石油”?

聚乙烯塑料是五大通用塑料之一,由乙烯分子彼此相連構成的一條長鏈聚合物,每一個鏈節都由乙烯分子組成。它的骨架是由碳原子相連而成,穩定性很高,難以自然降解。

一般地,人們通過焚燒或填埋處理廢棄的聚乙烯塑料。而焚燒過程會產生大量的二氧化碳和有毒氣體,污染大氣環境;填埋則需要上千年才能被降解,在這個過程中,還會釋放微塑料污染土壤和地下水。考慮到聚乙烯和石油具有相似的化學結構與組成,曾杰等人大膽猜想——能否直接把聚乙烯當成一種“固體石油”,借鑒石油化工的技術,用以合成石油的下游化學產品呢?

曾杰介紹,“如果這個猜想成立,不僅可以有效降解廢棄塑料,減輕對環境的污染,還能高效升級塑料中儲量較大的碳資源。”

此次研究中,研究人員首先把目光聚焦到石油加工的一個重要過程——加氫裂化,它可以將長鏈段的重質油裂解,從而得到短鏈的油品,如汽油、煤油和柴油等。

研究人員參照該方法,以聚乙烯為原料進行加氫裂化實驗,并順利轉化為汽油餾分的鏈狀烴產品,進一步證實聚乙烯就相當于“固體石油”。

“正如‘加氫裂化’字面上的意思,這個過程需要消耗大量氫氣,而氫氣本身非常昂貴。此外,現有的制氫工藝還會造成碳排放。”曾杰說,進一步地,他們從改進工藝著手,試圖在不使用氫氣的條件下,實現廢棄聚乙烯塑料的循環升級。

中國科大曾杰教授手持聚乙烯塑料粉末與降解產物環狀烴 王夢穎攝

開發新型催化劑實現動態“氫呼吸”

催化重整是石油加工過程中另一種重要的手段,可以將輕汽油餾分轉變成富含芳烴的高辛烷值汽油,或者苯、甲苯以及二甲苯等化工原料,并產生氫氣。

催化重整過程中產生氫氣,加氫裂化過程中消耗氫氣。如果將這兩個過程串聯并應用于聚乙烯降解,就相當于一邊讓塑料成環脫氫變成環狀烴“呼”出氫氣,一邊讓塑料 “吸”入氫氣裂解變成短鏈。

曾杰介紹,“這一策略利用聚乙烯自身的氫原子替代外加的氫氣,不僅降低成本,而且節能減排,從而實現氫元素的‘自產自銷’。”

最重要的是,在這個過程中還可以打破聚乙烯中穩定的碳骨架,使分子鏈段變短,而且得到的產物是環狀烴,相比鏈狀烴具有更高的價值。

要實現動態“氫呼吸”策略,尋找到一種合適的催化劑是關鍵。

研究人員立即想到對烷烴有高脫氫活性的金屬“釕”。但實驗結果表明,對烷烴催化脫氫效果出色的釕卻在聚乙烯上“栽了跟頭”,設想中“呼”出氫氣的碳骨架環化過程并沒有發生,只生成了極少量的烯烴,說明僅依賴金屬釕無法讓塑料實現動態的“氫呼吸”。

曾杰提出“酸性位點可以促進烯烴環化成環狀烴。”研究人員在原有的金屬釕催化劑上引入了具有酸性位點的分子篩作為載體。他們發現,這種新型催化劑可以使聚乙烯順利發生脫氫環化過程,并釋放出氫氣,順利引發后續的加氫裂化過程。

精準裁剪制成“環狀烴”

在分子篩負載的釕催化劑作用下,廢棄聚乙烯塑料逐漸被降解。

當研究人員選擇不同孔道尺寸的分子篩進行催化反應時,他們發現,孔道過小會造成生成的環狀烴被卡在孔道中間,堵住了孔道,使反應中斷。相反地,當選擇孔道入口較寬的分子篩進行催化反應時,由于其孔道過大,對聚乙烯分子的束縛能力較弱,導致大量聚乙烯分子未被有效裁剪就脫出。

為此,研究人員精心挑選了具有合適孔道大小的分子篩,既能使聚乙烯分子在孔道中被精準剪裁成環狀烴,又不會使產物阻塞孔道,從而有效促進聚乙烯塑料的循環升級過程。

最終,在分子篩負載金屬釕催化劑的作用下,經過24小時的催化反應,高密度聚乙烯塑料的轉化率達到69.6%。其中,主要降解產物是液體環狀烴。

曾杰介紹,“環狀烴是高附加值的化工品之一,可以作為合成藥物、染料、樹脂和纖維的原材料,用途廣泛。”

此外,研究人員還發現,不論用聚乙烯的粉末、保鮮膜或者塑料瓶,都可以達到同樣的循環升級效果。

中國科學院院士、中國科學院化學研究所研究員韓布興評價道,“這項工作將廢棄聚乙烯塑料這類環境污染物用于制備石油基化學產品,為廢棄塑料的‘人工碳循環’提供了新方法,為石油的部分替代提出了新思路。”

“未來,我們將開發不含貴金屬釕的催化劑,降低催化劑成本,同時引入自然界體量較大且廉價易得的共反應物,進一步提高產物的價值。”曾杰說。(記者 汪喬 實習生 王克青)

設為首頁

設為首頁

加入收藏

加入收藏

聯系我們

聯系我們