作為中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分,非遺文化對(duì)增強(qiáng)文化自信具有重要意義。為了了解非遺保護(hù)和傳承的現(xiàn)狀,合肥工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院“傳承非遺文化,助力鄉(xiāng)村振興”團(tuán)隊(duì)前往安徽宣城涇縣,通過(guò)實(shí)地走訪調(diào)研當(dāng)?shù)胤沁z,深度探尋非遺文化的魅力。

“不知涇邑山之崖,春風(fēng)茁此香靈芽”——尋訪涌溪火青傳承

7月12日,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)赴安徽省宣城市涇縣廊橋鎮(zhèn)——市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“涌溪火青”的原產(chǎn)地,了解并學(xué)習(xí)涌溪火青的制作流程,宣傳這項(xiàng)流傳千古的制作工藝。

圖1 調(diào)研團(tuán)隊(duì)采訪涌溪火青傳承人石水根先生

涌溪火青為手工操作,鮮葉經(jīng)揀剔攤放以不超過(guò)6小時(shí)為佳,要求當(dāng)天鮮葉當(dāng)天制完。火青制造工序分殺青、揉捻、炒頭坯、復(fù)揉、炒二坯、攤放、掰老鍋、分篩等工序。全程約20—22小時(shí)。涌溪火青生產(chǎn)工藝考究,手工技術(shù)精湛,是勞動(dòng)人民智慧的結(jié)晶,完全采用手工制作,工藝復(fù)雜、勞動(dòng)強(qiáng)度大,需要長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累,且茶園大都分布高山峻嶺之上,山高路險(xiǎn),加之茶葉采摘期短、產(chǎn)量低、成本高,工作辛苦且收入不高,使得涌溪火青傳統(tǒng)制作工藝后繼人才匱乏。

實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員對(duì)非遺傳承人石水根先生進(jìn)行深入訪談。石水根先生也表示現(xiàn)在手工藝很辛苦很難做。機(jī)器信息運(yùn)轉(zhuǎn)一直需要人工看守,工資待遇卻并沒(méi)有跟上采茶員所付出的勞動(dòng)。種種因素導(dǎo)致做茶葉的人越來(lái)越少了,傳承人在訪談的最后表達(dá)了自己對(duì)于涌溪火青文化斷代的擔(dān)憂。

“宣紙奇葩譽(yù)海瀛,書圖妙味仗伊靈“——參觀宣紙文化園

造紙術(shù)是中國(guó)古代四大發(fā)明之一,宣紙是傳統(tǒng)手工紙品中最為杰出的代表。

7月13日,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)前往了坐落于宣城涇縣的中國(guó)宣紙文化園。宣紙作為涇縣的地理標(biāo)志產(chǎn)品,千百年來(lái),工匠們一直秉持初心,堅(jiān)持手工制紙,團(tuán)隊(duì)跟隨著大國(guó)工匠周東紅的腳步,一起親身體驗(yàn)了宣紙制造的流程。

宣紙生產(chǎn)工藝極其復(fù)雜,粗略來(lái)分,可以分為選材、制漿、撈紙、曬紙、檢驗(yàn)和剪紙等6道工序,均為手工制作。而其中撈紙和曬紙這兩道工序,則是最具有技術(shù)含量的,需要師傅用心去感受,用時(shí)間來(lái)沉淀。

本次實(shí)踐團(tuán)隊(duì)有幸邀請(qǐng)到大國(guó)工匠——周東紅師傅進(jìn)行采訪。周東紅師傅介紹他的早期職業(yè)生涯中說(shuō)到,那時(shí)候的他也曾有過(guò)想要放棄的想法,但是后來(lái)的他在經(jīng)過(guò)家人的勸導(dǎo),并且憑借著自己堅(jiān)強(qiáng)的意志力,一步步克服困難、精益求精,才有了今天的嫻熟技藝,并且有幸獲選成為大國(guó)工匠。周東紅先生說(shuō)到:“學(xué)習(xí)任何事情想要成功都要有堅(jiān)強(qiáng)的意志力,不可以半途而費(fèi)!”。當(dāng)問(wèn)到對(duì)于宣紙傳承的建議和希望時(shí),周東紅先生說(shuō):“我希望更多年輕人加入到宣紙技藝的傳承保護(hù)中來(lái),能夠更好的為宣紙文化的傳承保護(hù)貢獻(xiàn)出自己的力量,也希望創(chuàng)新更多宣紙的產(chǎn)品從而帶動(dòng)宣紙文化的發(fā)展。”

圖2 團(tuán)隊(duì)成員正采訪周東紅師傅

同時(shí),實(shí)踐團(tuán)隊(duì)也與制紙廠內(nèi)最年輕的曬紙師傅姚云夔探討了當(dāng)下宣紙非遺文化傳承難的主要問(wèn)題。他說(shuō),隨著老一輩傳承人的退休,年輕一輩愿意來(lái)學(xué)習(xí)這些手藝的人越來(lái)越少,主要原因有工作環(huán)境十分辛苦枯燥,同時(shí)工資待遇無(wú)法滿足年輕人的養(yǎng)家糊口的需求,導(dǎo)致非遺文化繼承人越來(lái)越少。想要讓非遺文化能夠更久遠(yuǎn)的傳承下去,解決年輕一輩的顧慮問(wèn)題也將會(huì)是傳承和發(fā)展非遺文化的一個(gè)關(guān)鍵因素。同時(shí)姚云夔師傅向我們介紹他在工作之余,也會(huì)在短視頻平臺(tái)上發(fā)布一些介紹宣紙制作工藝的視頻。不僅可以給他帶來(lái)一些額外的收入,也能讓更多的人關(guān)注到宣紙文化,這也不失為宣紙發(fā)展和傳承的一個(gè)不錯(cuò)的道路。

圖3 實(shí)踐團(tuán)隊(duì)正在采訪姚云夔師傅

“尋訪涇縣木梳鄉(xiāng),感悟傳承木梳藝“——參觀涇縣木梳博物館

涇縣被譽(yù)為“中國(guó)木梳之鄉(xiāng)”,不僅是全國(guó)最大的木梳加工生產(chǎn)基地,其宮廷木梳更是流傳至今的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。7月13日實(shí)踐團(tuán)隊(duì)前往涇縣木梳生產(chǎn)基地和涇縣木梳博物館,參觀了木梳工廠化生產(chǎn)的流程并在博物館講解員的帶領(lǐng)下了解了涇縣傳統(tǒng)木梳的發(fā)展歷史以及主要的制作流程。

在參觀了解了涇縣木梳文化和發(fā)展歷史之后,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)在博物館的木梳傳承人的教學(xué)下親身學(xué)習(xí)了木梳的傳統(tǒng)制作流程。實(shí)踐團(tuán)隊(duì)的成員在學(xué)習(xí)后表示:“想不到小小的木梳也藏著這么大的學(xué)問(wèn)”。

圖4 實(shí)踐團(tuán)隊(duì)與木梳傳承人合影

“非遺文化進(jìn)校園,弘揚(yáng)非遺青年行”——實(shí)踐團(tuán)隊(duì)赴鹿園小學(xué)

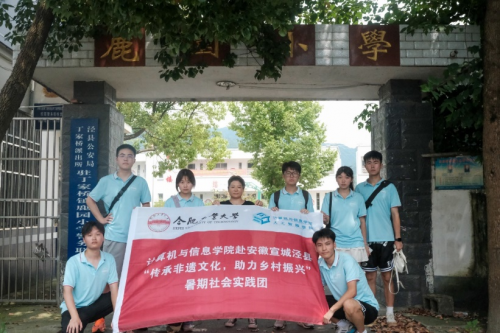

7月14日,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)趕往丁家橋鎮(zhèn)鹿園小學(xué),為小朋友們開展以“非遺文化”為主題講座的一系列活動(dòng)。

圖5 實(shí)踐團(tuán)隊(duì)在鹿園小學(xué)

團(tuán)隊(duì)通過(guò)開展非遺主題宣講、非遺主題知識(shí)問(wèn)答和非遺特色活動(dòng)的方式,吸引小朋友們對(duì)于非遺文化的關(guān)注和興趣,引導(dǎo)年輕人們?nèi)ンw驗(yàn)學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)靥厣沁z文化,促進(jìn)當(dāng)?shù)胤沁z文化的傳承和發(fā)揚(yáng)。

傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、展現(xiàn)中華傳統(tǒng)文化之美也是每個(gè)當(dāng)代大學(xué)生都應(yīng)肩負(fù)的責(zé)任。實(shí)踐團(tuán)隊(duì)的成員表示:“非遺文化的傳承的接力棒已經(jīng)交接到青年一代手中。對(duì)于非遺,希望越來(lái)越多的年輕人不再只是隔屏圍觀,而是能用我們自己的方式讓非遺煥發(fā)出青春的光彩。”青年代表希望,青年創(chuàng)造明天。當(dāng)青年親身參與到非遺文化傳承中,非遺的保護(hù)事業(yè)才能有不竭的磅礴力量。

設(shè)為首頁(yè)

設(shè)為首頁(yè)

加入收藏

加入收藏

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們